Michel Quint, Et ma vie pour tes yeux, Serge Safran, 2024.

« – Je me méfie de la littérature.

– Pourquoi ?

– Elle donne de l'espoir. »

Le ton est donné, semble-t-il. Michel Quint n'écrit pas pour donner de l'espoir. Tout semble bouclé, dans ses romans. Envisager l'avenir semble difficile quand on traîne un passé plus lourd que la partie immergée de l'iceberg, « du passé de plomb, de souffrance, le tien, le mien, du à crever que je peux pas te dire ». Et pourtant, on projette, on construit, car le contraire de l'espoir n'est pas le désespoir, mais une sorte d'opiniâtreté à vivre sans illusion. Dans ce roman-ci, Violette ouvre une maison d'hôte ; Henri, son premier client, veut ouvrir un bar ; les époux Belzunce, venus d'Avignon, veulent investir dans une résidence d'étudiants à Villeneuve-d'Ascq… Mais peut-on construire un avenir solide sur le terrain mouvant du passé ?

Les familiers des romans de Michel Quint retrouveront dans ce roman ses obsessions, ses atmosphères, sa touche particulière qui mêle le langage familier aux clins d'oeil culturels. Le poids du passé est omniprésent dans ses romans, en particulier les souvenirs de guerre, de toutes les guerres – ici, l'occupation allemande – intimement mêlés à l'actualité souvent la plus violente – ici, les home-jackings ou la crise sanitaire – car le présent souvent entre en résonance avec le passé. L'intrigue policière constitue volontiers, chez lui, un moteur de narration. Il sème les faux indices avec malice pour désorienter ses lecteurs, mais il joue davantage sur l'atmosphère et les caractères que sur le suspense narratif, somme toute secondaire.

On retrouvera avec bonheur les lieux familiers à Michel Quint, les villages du Nord, des lieux « sans âme » mais jamais sans chaleur. Les petites gens – « on est des négligés, des gens que personne n'a cueillis, jamais » – qui s'accrochent obstinément à leur maigre part de bonheur, quitte à mentir, ensevelir leur guigne sous des sourires de façade. Michel Quint a le don rare de multiplier les personnages en les caractérisant suffisamment pour que le lecteur ne s'y perde pas. Car tous ces personnages ont des fissures qui laissent entrevoir des drames qu'on croit étouffer, des froissements dans le passé qui lézardent les sourires de façade jusqu'à l'effondrement. Henri, le protagoniste, a « des casseroles, un passé pas joli », mais surtout, sa phobie des oiseaux (y compris sur le papier peint !) laisse entrevoir les cicatrices d'un drame qui ne sera connu qu'à la fin du roman. Ida, derrière sa nymphomanie décomplexée, laisse percer « des larmes clandestines ». Les époux Belzunce, truculents Tartarins qui ont quitté Avignon pour des raisons nébuleuses, sont rejoints par leur fils pour une explication orageuse… À tous, on pourrait poser la même question : « T'es qui en vrai » ?

Comme dans le Père Goriot, le hasard des rencontres dans une maison d'hôtes – version moderne de la pension Vauquier – provoque le choc thermique qui ouvre les fissures. On a envie de se confier à des gens de passage, de trouver l'amour brisé par les deuils, les abandons, les désillusions, de « réenchanter la vie » en faisant à nouveau confiance à un inconnu. de vider sa mémoire, aussi, peut-être, car « les cerveaux c'est des greniers, pleins de trucs qu'on sait plus à quoi ils servent ».

Le roman est l'art de démêler parallèlement tous ces fils sans jamais perdre le lecteur, et Michel Quint le maîtrise à fond. Mais au-delà de l'aventure particulière, la vision du romancier doit être plus large. Comme pour se dédouaner de visées trop hautes qui ne sont plus à la mode, il les déplace sur un personnage secondaire qui manie l'autodérision, Abel, patriarche d'une famille de paysans, qui lit avidement toute la bibliothèque de la maison Violette riche en classiques universels mais dont les hôtes ne consultent que les guides et les romans érotiques. Du coup, ce « fermier avec une culture d'académicien » parle comme avec le plus grand naturel et beaucoup d'à-propos de métempsycose ou de l'émoi amoureux chez Sappho. Pourtant, cette culture encyclopédique cache aussi ses failles : « Les mots c'est un barrage contre la mort, comme les poèmes d'Apollinaire, pareil, ou une préparation à crever, va savoir… » Ils lui servent en l'occurrence à dépasser les souvenirs de la guerre.

Au-delà de cette thérapie personnelle, celui qui se veut « aède-rhapsode » (« rap-machin », traduit Henri) parvient à élargir le sujet, comme un porte-parole malicieusement décalé du romancier. Après la Covid, explique-t-il, le monde est retourné « à l'ère des mythes primitifs, où priment les instincts profonds, l'animalité chez les humains, un mode différent ». C'est ce qui explique la violence que traduisent, en l'occurrence, les home-jackings. Le confinement, c'est Achille en colère, qui boude sous sa tente. Les cambriolages avec séquestration, « c'est le confinement dévoyé, en mode barbare ». Pour dépasser toute cette violence qui resurgit du fond des âges, « il faut des aèdes comme lui, des rhapsodes pour écrire ce monde et l'apprivoiser, sinon… » Voilà une véritable mission pour un écrivain : raconter, c'est essayer de suspendre le temps. « Comme la grande muraille de Chine… Mais avec des mots, pas des pierres… » Alors, non, la littérature ne « donne pas de l'espoir », mais elle peut guérir, les plaies personnelles comme les plus profondes blessures de la société actuelle. Un roman sans espoir n'est pas forcément désespéré.

Tout cela avec le petit sourire du conteur qui ne se prend pas au sérieux. Car ce que l'on aime aussi, chez Michel Quint, c'est une écriture apparemment sans prétention, à la syntaxe flottante (« un parfum de sensualité qu'on dirait pas »), où se risquent des interjections (« elle lui tend le plateau de fromages avec un regard hou là là ») ou des expressions familières (« Xavier avait pas lourd d'âge »), mêlant dans des phrases étourdissantes narration et dialogues (« Violette lui a préparé la fameuse confiture de coing mais aussi à la fraise faite maison à la ferme des Agaches, café ou thé, café merci, bien dormi, oui merci… »)

Tout cela peut sembler relâché, mais derrière le naturel se sent le travail de précision, le clin d'oeil calculé au lecteur, la chasse aux clichés qui donne un impact détonant à ceux que se permettent les personnages. Avec de vrais bonheurs d'expression dans les images – « Violette parle droit devant », « un ciel de layette bleu et rose » ou des peintures murales qui évoquent « des faux Rubens, des trucs flamands avec de la fausse chair mythologique ». Et l'on en vient à conclure, comme Violette, quand le roman s'achève : « Parle-moi encore ».

Retour au sommaire

Louise L. Lambrichs, La vie, ça finira un dimanche, La rumeur libre, 2024.

Dans le bureau de Mirko Grmek, le grand historien de la pensée médicale, figurait une reproduction de la statue du Kairos, le dieu du moment favorable, portant une longue mèche de cheveux sur le front, car il faut l’attraper au moment où il passe, mais chauve sur l’arrière de la tête, car il est trop tard quand il est passé. Mais le moment de saisir l’occasion par les cheveux peut prendre une tournure tragique. En l’occurrence, l’annonce d’une maladie incurable et mortelle à court terme, la maladie de Charcot, qui entraîne une paralysie rapide de l’ensemble des muscles.

Louise L. Lambrichs était sa femme depuis dix ans quand le diagnostic en a été établi, en 1999. Durant un an, elle l’a soutenu jusqu’au moment qu’il a choisi pour terminer ses souffrances, un dimanche de l’an 2000. Durant un an, pour se soutenir elle-même, elle a pris des notes qui ont dormi un quart de siècle avant qu’elle se décide à en faire un livre, un « récit amoureux ». Quel rapport avec le Kairos ? L’annonce, qui aurait désespéré de moins solides ou de moins avertis, est pour Grmek l’occasion d’une prise de conscience, d’un retour sur soi et sur sa vie qui rendent ce livre formidablement stimulant. Oui, il y est question de maladie et de mort, et dans leur réalité la plus crue. De découragement et de dépression aussi, quelquefois. Mais la certitude de n’en avoir plus pour longtemps intensifie le moindre moment. La sensibilité à la beauté du monde devient, devant l’urgence, un émerveillement, une « découverte éblouie ». Pendant un an, il décide d’emmagasiner les bons souvenirs, de les revivre, aussi, dans un long pèlerinage sur les lieux du bonheur.

À tel point que le souvenir, parfois, prend le pas sur le vécu. Un passage est particulièrement frappant. Revenu à Lacco Ameno pour profiter d’un feu d’artifice qui prend du retard, Mirko, pour tromper l’attente, raconte un souvenir de feu d’artifice à Venise. La magie fonctionne : celui de Lacco Ameno ne sera pas même évoqué dans le livre, comme si le souvenir du souvenir devenait plus vivant que la réalité. Ce sera aussi le moyen pour Louise L. Lambrichs de surmonter le deuil, après la mort de son mari : elle commence par « habiter les objets chargés d’âme du disparu », mettre ses pyjamas, terminer le flacon de shampoing, ou les paquets de ses biscuits préférés. « Habiter » : le terme est fort et revient à plusieurs reprises au cours du livre. Dans la maladie de Charcot, qui détruit le corps mais n’atteint pas les facultés intellectuelles, être attentif à ce que l’on vit est comme « habiter un corps qui nous parle un langage énigmatique ». Et après sa mort, Mirko continuera pour la narratrice à « habiter secrètement mon corps qui continue de le rêver vivant ».

Cette dimension charnelle est très forte. Bien sûr, il ne peut être question que du corps, de sa déchéance et de ses rémissions, mais aussi de la complicité physique qui unit les deux époux : « il est vrai qu’entre nous, ce lien charnel, organique, a toujours existé. » Le corps rebelle devient un objet étranger, que Mirko, médecin, observe en se dédoublant dans une « désunion douloureuse du moi », théorisant ce qu’il éprouve. Au thème de la fusion répond alors celui de la scission, complémentaire, qui se manifeste également dans l’entourage du couple, renforçant certains liens, en brisant d’autres – surtout lorsque des confrères peu scrupuleux, comprenant qu’il n’en a plus pour longtemps, cherchent à profiter une dernière fois de son expertise sur leurs travaux en cours ! La maladie crée un « séisme dans le tissu des relations affectives et sociales », qu’il faut aussi prendre comme une décantation de l’humain.

S’il ne sacrifie jamais à la fiction, le livre nous introduit au plus intime dans l’histoire d’un couple, de ses rapports intellectuels, de ses relations avec les amis, les médecins, le monde... On y réfléchit bien entendu sur les grands enjeux de la santé : la législation sur l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique, le consentement éclairé, la confiance thérapeutique – un médecin a-t-il le droit de mentir à un patient qui veut savoir, faut-il légiférer sur l’euthanasie ou renforcer le lien de confiance entre médecin et patient ? L’organisation de sa propre mort, les problèmes concrets qu’elle rencontre sont sans doute au centre du récit. Mais Mirko Grmek est aussi un intellectuel croate, qui a intéressé Louise L. Lambrichs aux contorsions de l’Histoire en Serbie, en Bosnie, au Kosovo, et à « l’inépuisable camaïeu d’à-peu-près et de contorsions rhétoriques qui surfilent les autoroutes de l’information ». Quant à elle, son travail sur la langue s’enrichit de leurs discussions – elle découvre que sa « langue française, si riche et précise, dissimule des espaces de pauvreté où s’engouffrent aussi des pauvretés de pensée que d’autres langues peuvent venir nourrir. » L’année 1999-2000 est également riche en épisodes qui s’invitent dans l’histoire personnelle – la tempête qui saccage la Normandie, où ils ont une maison, la mort du président croate et du criminel de guerre Arkan, le rêve d’une démocratie en Croatie… Mais aussi, au niveau personnel, la mort tragique, inattendue, du fils de Mirko, ou l’annonce d’un cancer qui s’ajouterait à la maladie de Charcot, comme « une cerise empoisonnée sur un gâteau immangeable ». Tout cela enrichit le livre, qui s’inscrit dans une histoire en marche et dans le flux continu de la vie.

Le portrait qui se dégage de Mirko Grmek et du couple qu’il a formé avec Louise L. Lambrichs est marqué par cette complicité permanente, par une incroyable dignité, par une lucidité sans concession, par la finesse de la langue et l’intelligence des analyses. Mais aussi par un humour parfois inattendu, et cela fait partie de la dignité de l’homme face à son destin, car « face au tragique, seul l’humour sauve ». On sourit avec lui des blagues entre confrères, d’un diagnostic de délire paranoïaque posé pour un patient soutenant que Tito est le plus grand président de l’Histoire, des « ambiguïtés constructives » nécessaires aux accords internationaux, ou de la façon dont la mère de Louise retourne les situations – si le lait d’ânesse a les mêmes vertus que le lait de femme, cela veut dire qu’une femme pourrait allaiter un ânon ? Dans une large palette qui va de l’émotion à la réflexion, des enjeux politiques aux questions linguistiques, du rire franc à l’abattement, c’est une leçon de courage et de vie que nous découvrons au fils des pages.

Retour au sommaire

Voir aussi : Quelques lettres d’elle, Les amants de V., Malpensa. Bris et collages. Sur le fil envolées.

Velibor Čolić, Guerre et pluie, Gallimard, 2024.

« J’étais censé être écrivain et j’ai fini soldat.

Une phrase courte et amère.

Grosse erreur et confusion. »

Erreur dépassée, la guerre a fait de Velibor Čolić un écrivain, et un grand écrivain de langue française. Confusion ? Peut-être, tant l’écriture et la guerre sont indissociablement liées dans son esprit. Enrôlé à vingt-huit ans dans l’armée croato-bosniaque, il remplit des carnets. Réfugié en France puis en Belgique après avoir déserté, en 1992, il écrit sur la guerre. Un troisième larron est désormais entré en scène : la maladie. Ce roman a été conçu durant le confinement, alors que la maladie personnelle s’ajoute à la Covid ambiante. Des douleurs dans la bouche, aiguës, en mangeant ou en buvant, des ulcères cutanés qui le maintiennent enfermé plus sûrement que le confinement. Et le souvenir de la maladie qui l’a poursuivi durant la guerre, une maladie de peau due autant à l’hygiène rudimentaire qu’à des causes psychologiques – ce « n’est rien d’autre que la guerre qui sort de vous ». Les souvenirs de guerre affluent avec netteté, les sons, les odeurs, « du sang et des armes », au moment où le confinement le maintient chez lui. Trop de temps libre : il doit le meubler, « rompre la monotonie de la maladie avec la créativité. »

Ce n’est certes pas le meilleur motif pour commencer un roman, la pandémie nous a valu quelques formidables navets, mais pour un véritable écrivain, l’hypersensibilité de l’inactivité forcée peut être un stimulant efficace. Cela nous vaut en tout cas quelques pages d’une puissance évocatrice exceptionnelle : l’enterrement de Merima, l’étourdissement consécutif à une hypnose, le bonheur procuré par la pluie, le manifeste de la Révolution éthylique, la tristesse du chien privé de son os… Pour ceux qui comme moi, je l’avoue, ne se montrent guère passionnés par les histoires de guerre racontées dans leur plus atroce réalité, ce sont de précieuses échappées purement littéraires. Guerre et pluie : la pluie court comme un leitmotiv à travers le roman. La boue des tranchées, le « déluge de fer rouge » des bombardements, les « hectolitres de sueur » sont lavés par la « samba mouillée et érotique » de la pluie sur les fenêtres, ou par les enregistrements de la pluie en Thaïlande trouvés sur YouTube…

Le roman se construit en deux grandes parties (la troisième, plus courte, étant consacrée à la désertion et à l’arrivée en France) sur ce contrepoint. Les souvenirs de guerre sont d’abord des souvenirs d’écrivain perdu dans la bataille, notant quelques idées, analysant ce qu’il traverse – les « tactiques d’ivrogne » pour gérer la « beuverie macabre » de la violence : la durée de vie d’un soldat ivre est courte, mais le soldat insuffisamment ivre vit un enfer – la « gastronomie de la guerre » – le retard dû à la cigarette qu’on allume et qui permet d’éviter un obus, il devient « un des rares individus dont le tabagisme a sauvé la vie »… Mais très vite, l’horreur l’emporte, les mutilations sadiques, les cadavres transformés en pièges, la curiosité malsaine pour l’« anatomie de la mort », ce qui reste après le bombardement... Et les humiliations de la nature, l’absence de honte dans la vie commune, les masturbations frénétiques.

L’écriture alors ne peut plus être le regard extérieur, distancié, de l’écrivain dans la bataille, mais une confrontation directe avec son sujet. Le déclic arrive lorsqu’une équipe de télévision égarée sur le front maquille un reportage. Les mensonges, les supercheries des journalistes l’engagent à écrire soi-même. « Si nous ne disons rien, il y aura toujours quelqu’un qui parlera pour nous. » Et la réalité des tranchées s’impose à lui : « Peu d’écrivains ont écrit sur la puanteur de la guerre, sur cette partie confuse et déformée de l’humanité. » La forme littéraire aussi : « Même si elle ne respecte pas strictement les faits, la littérature est toujours vraie. La télévision rarement, presque jamais. L’image est toujours plus périssable que les mots. » Idée qui peut sembler saugrenue, mais que l’on comprend sans peine : le reportage télévisé doit composer avec la quête d’audience, la sensabilité de l’arrière. La littérature peut tout se permettre. « Quelqu’un a chié au milieu de la route et a essuyé son cul plein d’hémorroïdes. » Voilà la réalité de la guerre, ce dont les médias ni les livres ne parlent : il leur faut de l’héroïsme ou de la lâcheté, des généraux et des batailles. Ici, « on vit, on meurt, on mange, on chie, on pisse, on pète, on pleure ensemble ».

Trente ans après, la maladie doit trouver le même ton. Ironie distanciée, lorsqu’on est abandonné par la médecine officielle et qu’on se retrouve aux mains des réflexologues, acupuncteurs, hypnotiseurs et autres charlatans. Mais c’est aussi une expérience vécue et racontée au quotidien. « La maladie, c’est comme jeter un caillou dans l’eau. Des cercles concentriques de solitude se créent. De véritables sphères de peur, de superstition et d’incompréhension. » L’écriture est le point commun. Elle permet de rester au cœur de la réalité, sans la prise de distance du reporter de guerre ou du médecin de ville. « Là où la science sait tout, la poésie pose des questions. » C’est cela qu’il nous faut retenir, car c’est ce qui donne sa puissance à la littérature. La distance ? Elle vient peut-être du choix de la langue, non pas la langue maternelle, mais la langue de l’exil, le français. « Une langue dans laquelle je suis installé comme dans un appartement de location. Et le loyer que je paie, ce sont mes livres. » Bel hommage à la patrie d’accueil.

Retour au sommaire

Claire Huynen, Ceci est mon corps, Arléa, 2024.

Ceci est mon corps : la formule de l’eucharistie, à double sens dans le roman, est remarquablement choisie pour résumer ses enjeux. Hélène, en retraite dans une abbaye, souhaite y prononcer ses vœux. Seul problème : quelques années auparavant, elle s’appelait Hervé. La transsubstantiation de l’hostie en corps du Christ, elle l’a vécue dans sa chair. La formule du prêtre qui l’accomplit est à la fois affirmation d’une foi et revendication de son propre corps. Son âme de femme avait longtemps été hébergée dans un corps d’homme : depuis qu’elle a « mis en accord son âme et son enveloppe », elle a retrouvé une forme de sérénité qui lui permet de vivre autrement son engagement religieux. « Pour la première fois de sa vie, elle n’était plus en désaccord. Et Dieu, alors, pouvait venir à sa rencontre. »

Ce n’est pas seulement un symbole, mais un nouveau regard sur le monde, y compris sur la vie monastique. Elle doit « apprendre par le corps ce qu’elle était venue chercher. S’assurer physiquement du choix qu’elle entreprenait. » Les lectures mêmes doivent s’inscrire dans cette démarche : « La compréhension des écritures devait être intérieure et non cérébrale. » Cette approche a été pour moi la plus intéressante du roman. Trouver un nouveau corps en conservant la même âme – si l’on prend l’option du dualisme – induit un nouveau rapport à la langue, que la romancière explore par son personnage. L’expérience, certes, est courante : la langue façonne la réalité et conditionne notre vision du monde. « Mettre des mots, les prononcer, même imparfaitement, avait donné une réalité à ses pensées hésitantes. » Mais que se passe-t-il lorsque les mots se refusent « à énoncer cette présence en elle » ? « Quelle était la réalité de cette force si des mots ne pouvaient l’exprimer ? » Intéressante, dans cette optique, l’idée de décentrer l’intérêt du personnage : Hervé, avant son opération, était ingénieur biologiste dans un laboratoire pharmaceutique, centré sur le corps ; Hélène, dans l’abbaye, se passionne pour l’enluminure, donnant image aux textes. La jonction entre ces deux domaines s’effectue symboliquement par l’image qui ouvre le roman : une piqûre au doigt jette quelques gouttes de rouge sur la cellule en noir et blanc.

Dans l’économie du roman, l’essentiel réside cependant dans la réaction de la communauté qui l’accueille, au sein de laquelle des liens très forts se sont créés sur un malentendu. Comment les religieuses vont-elles réagir à l’annonce ? Intellectuellement, le problème ne se pose pas. « La vie qui a précédé l’entrée dans notre ordre n’a pas à être connue », estime la supérieure. Il y a eu dans la communauté des voyous, des filles de joie… La question de la sexualité est d’emblée éliminée : dans la peau d’Hervé comme dans celle d’Hélène, le personnage se définit comme asexuel. Il ne sera question que d’identité et de genre.

Mais la communauté ne peut réagir de façon aussi rationnelle. Les caractères sont différents, les portraits que la romancière en brosse, dans les premiers chapitres, nous ont permis de les apprécier. La découverte de la situation ne peut que modifier les rapports qu’elles entretiennent avec Hélène, même pour les plus proches d’elle, pour les plus ouvertes d’esprit. C’est comme un voile, « un silence supplémentaire qui venait s’ajouter au silence. Un silence d’une autre densité », qui se manifeste dans les regards, dans les gestes, et qui la tient à distance avec celles qu’elle côtoyait. Pour décrire la diversité des réactions et les nuances des raisonnements, la romancière imagine les discussions dans le Chapitre de l’abbaye, où chacune peut exposer son sentiment. Incompréhension, rejet, acceptation, refuge dans l’obéissance pour les indécises, certaines invoquant même des références historiques à un saint Eugène devenu sainte Eugénie… Le procédé peut sembler artificiel, mais permet d’exposer le problème dans toute sa complexité. La décision, que le lecteur subodore mais qu’il découvrira dans un ultime rebondissement, n’est pas sans ingéniosité. Au-delà du cas d’Hervé / Hélène, le roman ouvre une réflexion sensible sur l’identité profonde, fondement des rapports que l’on entretient avec autrui, et sur les limites entre dogme et tolérance.

Voir aussi : Les femmes de Louxor.

Retour au sommaire

Alain Lallemand, Ce que le fleuve doit à la plaine, Weyrich, 2024

Printemps 2014 : la Crimée est encore insouciante, elle se prépare à la fête. Mais cette sérénité a ses failles. La société est divisée entre partis opposés, entre intérêts divergents, entre ethnies aux traditions distinctes. Pour les uns, Kiev, la lointaine capitale, est le symbole d’une Ukraine indépendante ; d’autres entretiennent le souvenir de l’époque soviétique. Le mot « patriotes » n’a pas pour les deux groupes la même signification : il désigne pour les premiers les soutiens de Kiev et, pour les seconds, les « nostalgiques de la Grande Russie d’avant 1991, ceux qui restaient attachés à Moscou, aux délires de Poutine ». Les différences sociales sont aussi marquées. Les employés sous-payés ne partagent pas toujours les intérêts des propriétaires, qui attendent le retour des riches touristes russes avec l’été qui approche. Et, surtout, aux côtés des cosaques caucasiens vit une communauté tatare fière de ses traditions et qui dispose d’une assemblée active. Ils s’opposent et se complètent comme l’eau et la terre. Mais comment savoir « ce que le fleuve doit à la plaine » ?

Alain Lallemand, qui fut correspondant de guerre en Crimée pour Le Soir, a choisi d’incarner ces oppositions en deux amis d’enfance. Oleg, petit-fils de cosaque, au service d’un hôtelier russe, est l’enfant du fleuve, qui s’entraîne « à corps perdu » pour les courses en eau froide. Kash, le fils du secrétaire de l’assemblée tatare, appartient au monde du cheval, des longues équipées équestres dans les plaines de Crimée. Son père a élevé Oleg : l’amitié est solide entre les deux hommes, d’autant que l’un et l’autre sont promis à deux sœurs. Leur rivalité amicale se concentre dans les courses de chevaux.

Mais en cette fin de printemps 2014, les tensions entre communautés vont se réveiller. Un corps mutilé est retrouvé dans le fleuve. C’est un Tatar, victime d’un supplice cosaque traditionnel, cravaché à coups de nagaïka, un fouet de cuir tressé. Conflit ethnique, ou provocation de bandes russes qui veulent rallumer les rivalités en vue d’un prochain conflit ? On ne veut pas croire à la guerre. Pourtant, des hordes de motards parlant le russe traversent le pays, fanatisés, provocateurs, quasi déshumanisés – « l’œil ne se fixait plus que sur une identité de foule, une meute ». La fuite du président ukrainien, les répressions violentes augmentent les tensions. Et une deuxième victime tatare, d’importance, cette fois, risque de mettre vraiment le feu aux poudres. Or, le médecin légiste découvre que l’arme du crime n’est pas un fouet cosaque… mais un couteau russe.

L’intrigue se complexifie, le rôle d’une mafia russe, la découverte d’un complot destiné à préparer l’invasion de la Crimée, l’infiltration d’une base navale secrète, multiplient les fils de la narration, qui ne se rassemblent qu’à la fin du roman. Complexité nécessaire, sans doute, pour nuancer le propos que les propagandes patriotiques résument trop souvent en oppositions binaires, et qui nous donne un éclairage précieux sur le conflit russo-ukrainien actuel. Mais la nécessité de mener parallèlement ces intrigues tout en maintenant un suspens de thriller rend parfois difficile la perception d’ensemble. Alain Lallemand a conçu son roman sur le principe du feuilleton, où une formule intrigante conclut un chapitre pour pousser le lecteur à poursuivre sa lecture (« Ah ? Intéressant » - « Belous resta sans voix » - « Je pense que je vais te surprendre »…) Mais la suite de l’aventure tronquée se fait parfois attendre plusieurs dizaines de pages, le temps de poursuivre une intrigue parallèle… qui finira à son tour sur ce que les anglo-saxons nomment un cliffhanger – un élément aussi intrigant qu’un personnage suspendu au bord de la falaise pour inciter à tourner la page… Cela peut parfois agacer les dents et oblige à garder à l’esprit des éléments d’intrigue inaboutis.

Le roman nous retient plus par ses évocations pittoresques de scènes locales, où les courses de chevaux, les marchés colorés, les funérailles traditionnelles, les spécialités gastronomiques forment un tableau vivant des cultures cosaques et tatares. La façon dont l’amitié et l’amour doivent surmonter les oppositions de culture fonctionne aussi très bien, Kash ayant besoin des talents de nageur d’Oleg pour pénétrer sous la base navale russe, celui-ci finissant par déserter pour maintenir son amitié d’enfance. « Nés d’une seule montagne, intimes et pourtant si différents », les deux hommes forment un couple fort et attachant. Quelques superbes scènes se détachent par moment pour suspendre le récit trépidant, comme celle de l’euthanasie du cheval préféré d’Oleg, un des moments les plus touchants du récit.

Retour au sommaire

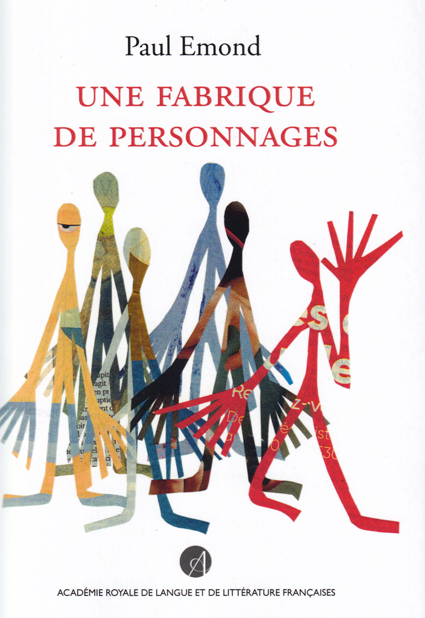

Paul Emond, Une fabrique de personnages, couverture de Maja Polackova, Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique, 2024.

« Une vie racontée est une vie sauvée, dit un vieux proverbe yiddish. » Voilà toute une vie de théâtre sauvée en un livre ! Et pas seulement le théâtre de Paul Emond, même si, c’est bien le principe, il est surtout question de ses pièces. Le théâtre peut sembler l’art de l’éphémère, qui se plie mal au support écrit. Plus que ses pièces, écrites et publiées, il est question ici de spectacles : les mises en scènes, des pièces de Paul Emond ou d’autres auteurs, sont autant de « moments magiques », des « fragments d’absolu que [lui] a offerts le théâtre », des spectacles qui l’ont marqué au fer rouge… Des moments, oui, évanescents comme des illuminations soudaines, et que la magie des mots parvient à transmettre au lecteur.

Plusieurs des dix textes réunis en ce volume ont paru en revues, en conférences, en préfaces, mais tous ont été remaniés pour proposer un ensemble cohérent, qui éclaire différemment les différentes composantes du spectacle théâtral : le rôle du metteur en scène, l’adaptation de classiques, l’écriture, le monologue… On y trouvera des réflexions techniques, des « trucs » de métier, une présentation des outils de l’atelier, tout ce qui peut intéresser le professionnel, mais aussi tout curieux de la « fabrique » qui nous ouvre ses portes. La différence entre « pièces machines » et « pièces paysages », la pratique du « discours rapporté », de « l’ironie dramatique » (ce moment où le spectateur apprend ce que le personnage ne sait pas encore et où il est tenté de crier, comme au cinéma, « Attention, il est caché derrière la porte ! »). On y réfléchit d’ailleurs à la différence entre théâtre et cinéma (« on regarde un film, alors qu’on écoute une pièce »), au rôle de l’embrayeur qui relance le récit (un personnage apparemment secondaire, mais dont le retour régulier, avec une idée obsessionnelle, éveille une complicité avec le public), aux secrets du monologue (qui doit s’adresser à quelqu’un : le public, un personnage muet, ou absent, ou mort). On découvre comment interpeller le public, ou s’adresser à un absent, pour donner une nouvelle énergie à la pièce. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce que l’auteur de cet essai fait lui-même pour relancer son analyse : « Mais Paul Emond, dans quoi t’es-tu à nouveau embarqué ? »

Tout cela est captivant, car derrière la magie il y a souvent un prestidigitateur, et que la révélation quasi mystique du spectacle (« les dieux sont descendus ») n’est possible que si le terrain a été soigneusement préparé. Les secrets de fabrication sont souvent des contraintes, des défis à relever, le principal étant que tout cela reste naturel et ne semble pas dicté par des considérations matérielles. Et pourtant… Songe-t-on qu’on écrit pour une troupe, et qu’il n’est pas indifférent que celle-ci soit désormais composée, pour des raisons financières, d’un nombre limité d’acteurs – parfois deux, parfois un seul ? Sauf lorsqu’il s’agit d’écrire pour une école de théâtre, où chaque étudiant doit avoir une place significative : le romancier peut faire entrer et sortir un personnage comme il l’entend, le dramaturge peut compter sur des « utilités » dans une troupe professionnelle, mais doit donner à chacun une place semblable lorsqu’on a affaire à des étudiants. Tout cela influe sur la conception même de la pièce.

Et puis, il y a les grandes questions, notamment celle de la fidélité et de la trahison, par exemple. Faux débat ! « Le fait même de monter une pièce met en branle un processus de transformation », admet l’auteur, qui préfère laisser au metteur en scène toute liberté de le « trahir ». Cela modifie le travail d’écriture : l’auteur doit « laisser de la place », suggérer plus que détailler les situations, admettre une exploitation des virtualités scéniques des mots : l’écrivain livre une chrysalide que les acteurs transforment en papillon. Ce qui explique la déception qu’il ressent quand une mise en scène n’est qu’une « mise en place » qui n’apprend rien à l’auteur sur sa pièce. Et, à l’inverse, la jubilation d’entendre un jeune comédien rétorquer à une remarque : « Vous ne connaissez pas votre pièce, Monsieur Emond, relisez-la ! » Même quand l’univers du metteur en scène semble incompatible avec celui de l’auteur, on guette le moment où « les dieux sont descendus ».

Alors, elles sont là, ces mises en scène inspirées où les dieux descendent sur le spectacle. Le suicide d’un personnage n’a pas été prévu dans le texte ? Qu’importe, s’il transcende le spectacle ! Comme tous les moments magiques, ceux-ci ne sont pas reproductibles, mais les raconter suffit à changer le regard du spectateur (ici, du lecteur) et l’invite à aller plus loin dans sa vision du théâtre, dans sa propre écriture. Un exemple entre cent évoqués par Paul Emond : plutôt que de raconter une fois de plus l’histoire d’Œdipe et les guerres thébaines, il donne la parole à un acteur unique, un témoin inconnu des événements, dans un long monologue (un « seul en scène ») qui pourrait paraître fastidieux sans le travail du metteur en scène : les squelettes des principaux personnages sont esquissés sur le sol, et l’acteur accomplit une sorte de rite funéraire devant ceux dont il parle.

Les plus passionnantes de ces expériences théâtrales ne se contentent pas du metteur en scène, mais comptent sur l’intervention du public, qui devient un personnage de la pièce. Car lui, en définitive, « ne s’y trompe pas ». Lorsque l’acteur ne s’adresse pas à lui, lorsque le « je » l’emporte sur le « tu » dans un monologue, l’attention s’amoindrit. Et son attention influe sur le jeu de l’acteur, sinon sur l’écriture de la pièce. C’est tout un art de faire du public un personnage de la pièce ! Dans Grand Froid, le public est enfermé dans la salle, glacée, et si un spectateur agacé tente de s’échapper, le voilà… abattu d’un coup de revolver – est-ce un acteur, un véritable spectateur ? Laissons le doute. Dans La danse du fumiste, le spectacle n’en finit pas de ne pas commencer. Au moment où le public s’impatiente, un acteur dissimulé dans la salle se met à rire et monte sur scène, comme si un spectateur las d’attendre avait décidé de remplacer les acteurs absents. Est-ce l’auteur, est-ce le metteur en scène qui décide de ces effets ? Qu’importe, si le spectacle est réussi ? Et il l’est lorsque le message parvient à passer par le rôle même du public. Le Château de Kafka, adapté par Paul Emond mais mis en scène par un amoureux de l’Afrique, parvient à traduire par la seule présence d’un acteur noir l’impossibilité de pénétrer dans le château quand l’Europe se barricade comme une forteresse. Les spectateurs, au centre d’une scène « tournante », sont conviés à un dîner spectacle, où ils mangent et regardent celui qui, dans une scène qui les entoure, ne parvient pas à les rejoindre. Leur rôle est soudain essentiel dans l’histoire, car ce sont eux qui défendent leur bien dans le « château » de l’Europe. Je n’ai pas vu le spectacle. Sa seule évocation me donne des frissons.

Le livre fourmille d’anecdotes de cette eau qu’il faudrait toutes citer. Il faudrait parler de l’adaptation, que Paul Emond a pratiquée à maintes reprises : comment passer d’un genre à un autre, partir d’un roman (de Flaubert) ou d’une correspondance (de Pirandello), voire d’une pièce de théâtre (de Shakespeare), ou d’un personnage historique (« J’allais faire de Napoléon un personnage de Paul Emond ! »)… Il faudrait parler de la force performative des mots, lorsque la simple phrase « le couteau tue » matérialise le couteau dans les mains du personnage. Il faudrait parler de ce moment où la situation génère l’intrigue, où les personnages dictent les mots, où la pièce échappe à l’auteur. Et puis, de ce moment où les strates de la réalité se mêlent, où l’on franchit « la lisière de la représentation, la frontière magique » qui séparent auteur, acteurs, public, réalité extérieure, fiction, rêve…

Mais tout cela, et bien d’autres choses, c’est au lecteur de le découvrir, au fil des pages, des réflexions, des anecdotes. Avec ce plaisir subtil d’une écriture qui adopte le ton de la conversation, où l’écrivain interpelle le lecteur (« Hurlez, ô kafkologues et autres gardiens du temple ! »), ou lui-même (« débrouille-toi avec ça, Paul Emond »), sollicite une digression (« laisse-moi encore un peu zigzaguer avant d’y arriver ») ou un sursis (« Un mot encore sur Mon chat s’appelle Odilon »)… En fin de compte, on se retrouve autant spectateur que lecteur d’un livre aussi captivant qu’instructif.

Et n’oublions pas la couverture due à Maja Polackova, qui illustre depuis toujours les livres de Paul Emond, mais dont les personnages aux silhouettes étirées et aux longues mains grandes ouvertes, découpés dans des imprimés, traduisent efficacement ces personnages de mots, d’allure fantomatique, en attente d’incarnation dans un acteur.

Voir aussi : Quarante-neuf têtes dans le miroir.

Retour au sommaire

Véronique Bergen, Moctezuma, le dernier soleil, maelstrÖm, 2024.

L’An I Roseau, « année de toutes les menaces, marquant la fin d’un siècle », est marqué, dans le vaste empire Aztèque de Moctezuma, par « la venue d’êtres de métal que la mer a recrachés ». La conquête du Mexique a commencé, racontée dans ce roman par les autochtones, avec leur vocabulaire, leurs images, leur imaginaire, rythmée par leurs trois calendriers (solaire, sacré, vénusien). Ce sont deux mondes qui se rencontrent, ou plutôt deux visions du monde, dont le seul point commun est « d’appartenir à la pulsation de la planète. »

La parole est donnée à Moctezuma, bien sûr, le dernier roi chargé de maintenir l’ordre cosmique et de tenir tête à l’envahisseur, mais aussi à son vassal, le roi prophète, aux prêtres, au chroniqueur officiel, à l’inverti craignant les persécutions expiatoires, aux Tlaxcaltèques asservis aux Aztèques et tentés de s’affranchir en collaborant avec les Espagnols... Puis, peu à peu, au conquistador qui ne se reconnaît plus dans la boucherie de ses congénères, au silex qui a blessé l’empereur, aux dieux aztèques, qui peuvent s’adresser aux hommes du XXIe siècle, puisqu’ils ne sont plus assujettis à la stricte chronologie.

L’An I Roseau, année de toutes les menaces : tous les signes, présages, prophéties, visions qui « mordent l’âme » concordent pour annoncer la défaite, la fin « de notre monde ». Sans doute y a-t-il un certain fatalisme à accepter l’inéluctable. Puisque les dieux l’ont décidé, il faut s’incliner devant leur choix. Mais le fatalisme n’est pas un renoncement : c’est l’ingéniosité de la romancière de suggérer des échappatoires, dans le cadre d’une logique qui n’est déjà plus la nôtre. Il faut d’abord « tester » les présages, vérifier la véracité des prophéties, et donc ouvrir les hostilités pour voir si elles se réaliseront : au premier combat perdu, il sera tant de craindre leur exactitude. Peut-être, ou peut-être pas... La peur en effet est mauvaise conseillère, elle s’entretient toute seule et dépend des hommes, non des dieux : ne projette-t-on pas ses peurs dans des « formes hostiles qui ne conservent l’existence qu’à être alimentées par nos errances mentales ? » Il ne faut pas s’y fier. Et puis, ne peut-on fléchir le destin ? Offrir des sacrifices pour que les dieux soient avec nous ? Ou alors, rechercher les « chiens galeux », ceux qui ont mécontenté les dieux – autrement dit, se lancer dans la traditionnelle chasse aux invertis, aux gauchers, aux albinos. Sans oublier la duplicité de bon ton avec ceux qui ne connaissent pas nos coutumes : les conquistadors à qui l’on adresse des cadeaux et des paroles de paix ignorent la langue des mains, des yeux, des mots codés, qui parlent au contraire de résistance et de pièges à leur tendre… Les réactions, les conseils, les révoltes des protagonistes déploient toutes les ressources de la casuistique.

Dans le regard des Aztèques, l’opposition entre les deux cultures est irréductible et conduit le lecteur à se regarder lui-même dans le miroir qui lui est tendu. Les valeurs sont inversées, et l’avantage n’est certes pas aux Occidentaux. « S’ils idolâtrent l’or, l’excrément des divinités, c’est parce que leur cœur se compose de déjections. » C’est toute une conception du monde et de la civilisation qui est en cause, en particulier la perception de l’immatériel, du spirituel, du sacré, de l’invisible. « Ils ne voient pas l’invisible » se répète comme une litanie. L’adoration de l’or en est la preuve : « Leur avidité matérielle atteste leur pauvreté spirituelle. » C’est leur faiblesse à long terme, mais dans l’immédiat, n’est-ce pas leur force ? « À force de voir l’invisible, je ne perçois plus rien des réalités tangibles », admet Moctezuma. La progression des conquistadors est fatale.

Le lien profond qui unit ce qui se voit et ce qui ne se voit pas entretient en effet le doute, essentiel mais délétère dans la prise de décision. « Nous n’avons comme unique certitude que celle qui nous enseigne que “toujours” n’existe pas » : sagesse profonde, sans doute, mais acceptation de la destruction inéluctable : « Entre ce qui fut et ce qui sera, le chien peut poser ses crocs et déchirer le fil de soie qui relie les jours, les années. » C’est le revers de cette ouverture aux mondes invisibles. L’avers, c’est la perception permanente de l’unité profonde de l’univers. « Tout, chez nous, porte la trace des dieux, les chiffres, les plantes, les récoltes, les couleurs, les points cardinaux, les saisons, le temps qui repasse par les mêmes points, qui tourne comme tourne la roue de l’écureuil. » À l’inverse des envahisseurs, « fermés à nos associations entre couleurs, dieux et points cardinaux », « pauvres êtres pour qui la matière est inanimée, la forêt vide d’esprit », qui laissent pourrir leur dieu sur un double bâton desséché.

Le discours alors s’élargit et le lecteur pourra trouver, derrière la fiction, des mises en garde qui nous concernent. « Ils ne savent pas que lorsqu’on les blesse volontairement, les forêts, les montagnes se vengent », nous prévient l’Aztèque. L’homme qui « coupe les doigts de fleuves, l’énergie des arbres, les mains de nos guerriers » menace l’équilibre de l’univers, détruit ce qui lui permet d’y vivre, précipite sa propre disparition. « Quand il n’y aura plus rien à exterminer, à saccager, l’homme blanc mourra à petit feu ». Si l’on traite la nature comme une esclave, on rompt l’alliance avec le cosmos. Les derniers témoins de cette alliance, avant leur extermination, peuvent alors lancer cette prophétie qui nous touche de plein fouet : « Dans quelques siècles, les hommes blancs se tordront de douleur, réduits à griller au milieu des flammes décochées par une terre malade, disparaissant sous des avalanches d’eau noire parcourue de serpents à crocs, fauchés par des arcs-en-ciel aux couleurs si vives qu’elles brûleront les rétines des survivants. »

Le regard s’est désormais retourné. Les missionnaires pouvaient se rassurer en reprochant aux peuples qu’ils évangélisaient la cruauté de leurs coutumes, les sacrifices humains, l’avidité des dieux pour le sang, mais les dieux du Nouveau Monde n’ont jamais provoqué la fonte des glaces, la déforestation, les incendies de forêts, les marées noires, les explosions nucléaires… Parler d’anachronisme serait une vision par trop occidentale du temps. Au fur et à mesure du récit, nous sommes au contraire entrés dans un temps cyclique, puis dans un temps arrêté, global, où passé, présent et futur se superposent avec la clarté de l’évidence. Même après sa mort, Moctezuma continue à se battre : « Un empereur mort ne cesse d’être empereur », puisqu’il est et sera de toute éternité. « La nuit où ma mère m’enfanta, j’étais la femme qui accouche du monde ». Les dieux échappent au temps linéaire, les prophètes l’anticipent, les objets sont immuables. Les occidentaux eux-mêmes, lorsqu’ils prennent conscience des désastres qu’ils provoquent, semblent animés d’un esprit bien moderne : ainsi le conquistador écœuré par les exactions de ses pairs apprend-il à respecter le consentement des femmes : « Depuis que nous avons mis pied ici, toute conquête, militaire, religieuse, économique, amoureuse, me fait horreur », explique-t-il, dans un constat qui évoque l’éveil d’une autre sensibilité à notre époque.

Cette dérive temporelle, cette mise en garde du passé au présent, du plus lointain au plus proche, donne au roman une stupéfiante dimension visionnaire. En fin de compte, la parole est donnée au chroniqueur d’un monde perdu, qui dissimule ses écrits dans des jarres enfouies sous terre sans savoir s’il aura jamais un lecteur, ignorant même si le jeune voisin qui l’observe est à la solde des envahisseurs ou peut devenir un allié dans la transmission de la culture. N’est-ce pas le sort de tout écrivain sincère dans un monde en constante mutation ? « Y aura-t-il quelqu’un qui lira les phrases que ma main dépose jour après jour ? » Le roman s’achève superbement sur l’invocation aux vocables magiques, dans une prophétie intemporelle qui appelle à la nécessaire révolte contre toute forme de conquête, de massacre, de perte du sacré. « Nous ne laisserons pas les Blancs saccager l’univers », conclut l’intemporel Moctezuma : « Je porte à mes lèvres une pierre dont les striures forment une figure sacrée. »

Cette prophétie d’un monde à la dérive, cet appel à une urgente prise de conscience, sont portés par une langue somptueuse et poétique, qui traduit en images les réalités inconnues, qu’il s’agisse des armes européennes (le boulet de canon est une pierre céleste qui tombe sur nos têtes), des expériences hallucinogènes (« Sans la danse du peyotl, la lumière fane, perd sa peau de jeune fille ») ou ces interstices presque palpables entre le visible et l’invisible : « Entre son nom et son ombre se tiennent des grains de silex, petits cailloux de folie qu’il mâchonne devant son dieu mort au pagne froissé. » Un roman superbe et nécessaire à notre époque où l’on prend conscience de la fragilité de notre Terre et de notre civilisation. Où l’on peut avoir l’impression que « les ailes du monde se referment sur nous ». Peut-être alors comprendrons-nous l’avertissement mis dans la bouche de Moctezuma : « quand la cinquième création du soleil prendra fin un jour de Quatre Mouvements, je planerai, oiseau de feu dans le ventre de Quetzalcoatl qui reviendra se venger. »

Retour au sommaire

Voir aussi : Écume. Icône H. Clandestine. Le collectionneur.

Caroline de Mulder, La pouponnière d’Himmler, Gallimard, 2024.

Les pépinières de chair à canon que furent les maternités nazies, où le régime plantait les soldats « de sang pur » dont il aurait besoin dans seize ans, constituent indéniablement un « sujet », terme auquel on réduit aujourd’hui le roman. Un bon sujet pour un bon roman. Caroline de Mulder a su en nuancer le propos en confiant le récit à des protagonistes portant sur l’institution des regards différents, qui se croisent et se répondent, et qui voient successivement dans le Heim – le foyer – un abri, une maison hantée, un dernier refuge, selon l’avancée du roman.

Renée, la principale protagoniste, est une jeune Française, à peine adolescente, séduite par un officier SS, à peine adulte, fuyant sa famille dont elle redoute la réaction lorsqu’elle se retrouve enceinte. Elle est orientée par son amant vers un foyer destiné à accueillir les mères célibataires de bonne race aryenne – elle a la chance d’être rousse, mieux que blonde aux yeux des médecins eugénistes, vom besten Blut, « principalement nordique, légère influence dinarique, quelques traits ostiques, discrets ». Hélas, en 1944, le foyer français est menacé de Libération et elle se retrouve en Bavière, à la maison mère, Heim Hochland, qui devra recueillir, au rythme de l’avancée des alliés, les mères et poupons de toutes les succursales, transformant l’abri en dernier refuge aux conditions de vie effroyables et à l’avenir incertain.

Marek, réfugié polonais évadé de Dachau, qui a perdu femme et bébé à Auschwitz, est le regard de la résistance européenne. Il a refusé de collaborer avec les Allemands pour étendre dans son pays l’influence nazie. Caché dans le parc de la pouponnière, il doit sa survie à quelques morceaux de pain déposés par Renée à son intention. Il jouera un rôle déterminant dans l’issue de l’intrigue.

Helga, l’infirmière modèle et au cœur sensible, est le regard allemand sur ce qui devrait faire la gloire du régime. Endoctrinée, convaincue, mais témoin d’atrocités qu’elle condamne, consciente d’être manipulée, puis horrifiée par la découverte de documents cyniques, elle est sans doute le personnage le plus attachant, dont le regard évolue au cours du roman mais guidée par une compassion constante et une intégrité prise au piège de la propagande.

L’intérêt du sujet, la variété des points de vue, la force des personnages, la méticulosité de la documentation constituent d’indéniables atouts pour un roman d’excellente tenue. Pourquoi n’ai-je pas été séduit au-delà du délassement d’une bonne lecture ? Sans doute à cause du côté trop attendu de ce roman, le dénouement un peu trop convenu, la quatrième de couverture un peu trop aguichante (« reconstituant dans sa réalité historique », comme s’il s’agissait d’un essai, « une plongée saisissante dans l’Allemagne nazie envisagée du point de vue des femmes », comme si le personnage de Marek, pourtant la clé de l’intrigue, n’avait aucune importance dans la perspective nécessairement #MeToo de tout roman moderne qui se respecte). Surtout à cause de l’artificialité de la construction, qui écorne la vraisemblance censée créée par l’abondante bibliographie sélective.

Cela se ressent surtout dans les dialogues et les fragments de journal. Dans un roman traditionnel, lorsque les personnages parlent des langues différentes, il est de tradition de les faire dialoguer dans la langue du récit ; la convention est suffisamment ancrée pour que le lecteur ne le remarque pas. On peut rejeter cette convention, tenter, comme jadis Robert Merle, de se rapprocher au plus près de la langue des personnages, mais il serait hors de question, dans un roman francophone, de faire parler les Allemands en allemand et les Polonais en polonais. Mais pourquoi inventer une langue composite, où les Allemands, même entre eux, même dans leur journal intime, parlent un français rehaussé de quelques termes allemands pour faire couleur locale ? L’artifice saute aussitôt aux yeux, surtout lorsque les termes choisis sont proches dans les deux langues (mention spéciale pour « la Desinfektion miséricordieuse »), surtout lorsque deux Allemandes correspondant en français pour être comprises du lecteur croient utile de traduire en français un mot allemand échappé à leur plume (« pour que notre race soit de nouveau rein, pure » - « Vous êtes ein braves Mädchen, une honnête fille, Schwester Helga »). J’avoue avoir dû maîtriser un fou rire dans les passages les plus sombres du roman. Symbole peut-être de cette hybridation des langues, le titre qui semble considérer Himmler comme un nom français sans h aspirée (d’Himmler et non de Himmler) au détriment de la vraisemblance et de la cohérence (le roman dit bien « le Heim », « de Haydn », « de Himmler »).

Artificiels, aussi, les passages rayés dans le journal intime de Helga, censés traduire les contradictions de sa pensée, ou la peur d’un regard extérieur (« Tout ceci [d’une grande tristesse] inévitable »), mais bien lisibles pour le lecteur. Artificielle, la découverte in extremis de dossiers confidentiels expliquant à Helga, mais surtout au lecteur, l’atrocité cynique de l’entreprise. À force de penser à la transparence du texte, on finit par le montrer du doigt. La construction un peu trop apparente m’a fait penser à un beau palais dont on aurait omis d’ôter les échafaudages. Dommage, j’aurais eu plaisir à y habiter.

Voir aussi : Ego tango.

Retour au sommaire

Hubert Haddad, La symphonie atlantique, Zulma, 2024.

« Il existe sur cette terre maudite des êtres au diapason de l’inaudible, là où le monde fait défaut. » La terre maudite, c’est l’Allemagne nazie, quelques années avant la guerre, lorsque le monde effectivement « fait défaut », au moment où l’on commence à prendre conscience de la menace du régime. Les êtres « au diapason de l’inaudible » sont alors pris au piège en train de se refermer sur Ratisbonne. Handa Meyersohn, étudiante en musicologie au Conservatoire, est juive. Maria-Anke Oberndorf, jadis chanteuse à l’opéra de Cologne, est sujette à des « fragilités » psychologiques. Elle vague dans la ville « comme un beau voilier, un vaisseau fantôme ». Mais sa liaison avec un prêtre fait aussi scandale. Tout cela lui vaut une inscription à l’index des services de santé et d’hygiène raciale, qui lui sera fatale. Son fils de cinq ans, Clemens, doit affronter un autre danger : considéré comme un « jeune spécimen rassemblant tous les attributs de l’aryanité », il peut être « confisqué » par le régime…

S’ils sont au diapason de l’inaudible, c’est que leur monde s’est créé et maintient son équilibre dans la musique, omniprésente et magistrale dans ce roman : le chant de Clara, le piano de Maria-Anke et, surtout, le violon de Clemens, dont il parle comme de son jumeau, mais un jumeau vital – « sans lui je n’existe plus » – un jumeau nécessaire pour « être présent au monde ». Le violon, dont il joue avec une maestria et une sensibilité qui lui attirent aussitôt l’admiration et la protection de ses auditeurs, l’accompagne tout au long de ses périples dans un pays endoctriné, puis dévasté par la guerre.

Sa mère, qui comprend la menace pesant sur elle, a juste le temps, avant de disparaître, de le confier à un oncle en Forêt-Noire. Celui-ci veut épargner au gamin la propagande raciste des écoles et parvient à le tenir à l’abri de l’enrôlement forcé dans les jeunesses hitlériennes. Mais la mort du vieil homme remet Constans sur la route. Protégé grâce à son talent par un énigmatique officier allemand portant le même nom que lui, Clemens est finalement confié à une institution spécialisée, qui échappe encore à la prédominance du sport sur les activités culturelle – un « îlot mental » qui peut encore entretenir un « devoir d’oubli, ou plutôt de distraction » face au monde délétère. On pense au poète d’Horace, l’integer vitae, que les dangers de la vie ne peuvent atteindre parce qu’il est réfugié dans un autre monde. Mais la guerre finira bien par rattraper Clemens.

Le récit joue alors sur les parallélismes, les contrastes violents entre ce monde protégé de l’enfance (Clemens est suivi de ses cinq à ses quinze ans) ou de la musique, et les bouleversements du monde. Parfois avec une ironie décapante – les meilleurs écrivains de la bibliothèque sont repérés grâce aux listes noires des écrits nuisibles et indésirables. Parfois, dans une échappée onirique cruelle pour le lecteur. Au milieu des alertes, Clemens peut encore se croire dans un monstrueux théâtre – après les bombardements, les nuages de fumée se referment comme des rideaux de scène. Le vacarme peut évoquer la Cinquième de Beethoven. Mais la réalité de la guerre, avec l’adolescence, le rattrape. Peut-on longtemps, pour défier les bombes, jouer une sonate de Schumann « en contrepoint d’une proche apocalypse » ?

Dans un monde qui leur échappe, avec une sensibilité exacerbée à « l’inaudible », les personnages sont hantés par les disparus, morts, perdus de vue, rattrapés par un destin néfaste. Le ton est donné d’emblée : « Rien de plus effrayant que la discrétion des fantômes, leur souffle mal retenu, quand le silence l’emporte sur les vivants ». Handa, l’étudiante à qui est confiée l’éducation musicale de Clemens, est ainsi obsédée par la partition manuscrite laissée par son frère sur le pupitre du piano à demi-queue le soir où il s’est donné la mort. Un soir, Clemens surprend Susanne, son professeur de musique avec laquelle il conjure la guerre par de séraphiques duos, interprétant seule une sonate de Bartók, dont elle ne joue que la partie pour piano, respectant le silence du violon, dans « une étrange impression de vain appel et d’infinie solitude » : « la mort, si près, jouait en secret duetto ». Il arrive aussi que des disparus émergent comme des fantômes, comme cette jeune morte retrouvée nue dans les gravois d’un bombardement, semblable à « une de ces créatures pélagiques décrites dans les contes traduits du vieux norrois ». Mais n’est-ce pas le propre de la musique, qui en dit bien plus que le langage sans recours aux mots, de rendre par le son sensible à l’inaudible ? « La musique habite un monde inaccessible, elle est comme l’âme des absents. »

Cette présence quasi sensible de l’absence, jointe à celle des lieux (« Un vide indicible s’identifiait aux lieux, à la chaux vive du ciel, à cette clarté plâtreuse du jour ») n’est pas un refus du monde, mais une autre manière de l’appréhender, par une écoute attentive de sa doublure silencieuse. Des « interférences » ne manquent pas de se produire entre la réalité et l’esprit : « la privation du deuil, lorsqu’elle s’envenime, provoque une sorte d’inflammation des signes, de mise à feu des coïncidences ». De même qu’André Breton, dans l’exaltation de l’amour, transforme les coïncidences en hasards objectifs, le monde prend sens par l’hypersensibilité à tout ce qui qui lui échappe. Aussi le monde extérieur, les paysages, les sensations, sont-ils d’une extraordinaire précision dans ce roman de haut vol, où l’intrigue, les personnages et les lieux se conjuguent en une évocation puissante d’un monde à la dérive.

L’écriture d’Hubert Haddad, riche en métaphores et en images d’une exactitude fulgurante, traduit parfaitement la richesse d’un monde où les sensations se percutent. La marche dans la neige (« La neige à chaque pas faisait un bruit de bois sec qu’on brûle ») n’a pas le même son que dans une forêt de pins (les chemins tapissés d’aiguilles « en si épaisses aggradations que les pas amortis n’émettaient qu’un léger froissement »). Le salut nazi est à l’image du régime (« levant le bras à tout moment, main tendue, comme des ressorts de piège à souris »). Les bombes sont les outils d’un contre-travail urbanistique (« le pilon sismique des bombes écrasait l’un ou l’autre quartier de la ville »). Quant au ciel survolant ce monde de contrastes extrêmes, on ne sait plus comment interpréter ses signes : « les nuages dehors s’enroulaient pareils aux corps nus des amants, ou des cadavres charriés dans une fosse. »

Entre les victimes de cette barbarie nazie paradoxalement pétrie de culture et les innocents brutalement confrontés à ses horreurs, le roman nous renvoie à des questions hélas toujours d’actualité, auxquelles il ne prétend pas apporter de réponses, mais que posent éternellement tous les oubliés de l’Histoire.

Voir aussi : Le camp du bandit mauresque, Petite suite cherbourgeoise, La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole, Le nouveau nouveau magasin d’écriture, Oholiba des songes, Palestine, Géométrie d'un rêve, Vent printanier, Opium Poppy, Sonetti di dolore, Le peintre d'éventail, Premières neiges sur Pondichéry, Mâ, Casting sauvage. La sirène d'Isé. L'invention du diable, Un monstre et un chaos.

Retour au sommaire

Victoire de Changy, Immensità, Cambourakis, 2024.

Mauve, dix-sept ans, suit des cours de trompette à l’académie d’Immensità, lorsqu’un violent tremblement de terre détruit la ville. Les rares survivants se retrouvent dans un des cinq dispensaires extérieurs, « dans un état de cassure plus ou moins avancé », sans nouvelles de leur famille, sinon des « listes de vivants » et d’« en-allés », régulièrement rafraîchies. De même pour le sort de la ville, dont on ne prend conscience qu’au rythme des objets que charrie la « rivière-qui-pleure ». Déracinés bien plus que blessés. Alors, ils se racontent l’un à l’autre. Après un an et demi, lorsque le dernier d’entre eux est guéri, car la décision à prendre doit être collective, la question leur est posée : veulent-ils revenir à Immensità ou rester dans ce monde extérieur qu’ils ont appris à apprivoiser mais qu’ils ne connaissent que par ses dispensaires ?

Pour comprendre la décision, il faut s’imprégner de l’atmosphère de la ville, de ses habitants, de ses habitudes. Il y a bien sûr Mauve, la jeune fille frappée d’une blessure originelle, à la sensibilité exacerbée, douée de synesthésie, musicienne dans l’âme. Pour elles, les notes ont une texture, un caractère. « Les dièses sont bêtes, et les bémols carrément méchants. » Il y a ses trois parents : « un père, un autre père et une mère », car devant la stérilité du couple, on a fait appel à Pépa. La mère est une pianiste virtuose, ce qui fascine et paralyse Mauve. Et puis, il y a Pons et Léore, rencontrés au dispensaire.

Mais le vrai personnage est Imensità, la ville imaginaire, à l’urbanisme révolutionnaire. Aucun logement n’y dispose d’un espace extérieur privé – pas de jardin, ni de balcon ni d’arrière-cour, donc, mais « le » Jardin, poumon et cœur de la ville, qui occupe la moitié de sa superficie. C’est le refuge de tous les animaux, y compris ceux disparus du reste de la planète. Le Jardin est plus qu’un espace vert, c’est une manière de vivre, de mourir, de subsister. « Le verbe jardiner, à Immensità, avait un autre sens qu’ailleurs. Par jardiner, on entendait la sensation d’être à sa juste place, au moment exact, absolument présent. Ainsi, même si c’était rare, on pouvait avoir jardiné en dehors du Jardin, aux côtés, par exemple, d’un être cher. »

Le rapport aux autres est également différent. Le tutoiement n’existe pas, le vouvoiement traduit « l’addition des vies passées dans un même corps. On s’adresse aux personnes en vous pour ce qu’elles contiennent de multiple en elles. » Et la mort du coup y a un autre sens. Enterrés sans vêtement ni cercueil, les disparus, « avec les mois et les années, deviennent le Jardin ».

Tout ceci est nécessaire pour comprendre la décision massive des survivants de revenir à Immensità, malgré sa destruction. Tous répondent qu’ils reviennent pour retrouver le Jardin, mais la vérité est peut-être tout autre. À force de se raconter les uns aux autres, pendant une aussi longue période, leur inconscient est devenu collectif grâce à autant de souvenirs communs. Car tout est à recommencer, les souvenirs ne suffisent plus, les repères ont disparu. On ne reconnaît plus le Jardin et, horreur suprême, les morts ont été brûlés, ce qui interdit toute prise en charge de la continuité des vies symbolisées par l’usage du « vous ».

Il faut alors « se regrouper autour d’un projet commun, plus important que le Jardin ». Le salut viendra, assez classiquement, de la première naissance, saluée par un vibrant : « Ils arrivent ! » Car le premier bébé de la nouvelle Immensità renoue le fil rompu et réunit en lui toutes les vies présentes et à venir.

Le roman aurait pu s’arrêter là et aurait constitué une belle fable de l’espoir ressuscité. La romancière a choisi d’en préciser les contours en quelques pages qui ne m’ont pas semblé essentielles. Faire un sort aux souvenirs d’enfance ancrés dans une cicatrice intrigante, rompre avec l’interdiction de posséder une parcelle extérieure à son habitation, imaginer les nouveaux bâtiments, l’hôpital à l’identique, plusieurs écoles au lieu d’une seule… Tout cela, si la nécessité s’en fait sentir, aurait à mon sens mérité une partie supplémentaire, mais les précisions apportées brisent un peu l’imagination du lecteur.

Le roman néanmoins est plaisant, avec le souci de préciser au mieux les sensations (« Mauve observe en elle cette sensation de grand nœud qui se subdivise peu à peu en un millier d’autres, et ceux-ci se desserrent lentement, un à un »), une vraie volonté d’aller au-delà de l’anecdotique (« C’est amusant, ce que l’esprit trouve pour fabriquer du sens »), quelques touches d’humour parfois surprenantes (les perroquets de l’hôpital ont appris à répéter les électrocardiogrammes, à la grande frayeur des patients et des médecins), une grande générosité et, surtout, beaucoup de poésie.

Retour au sommaire

Rachel M. Cholz, Pipeline, Seuil, 2024.

Survivre dans une banlieue dangereuse de Bruxelles, pour une bande de petites frappes qui n’est pas liée aux mafias locales, ça demande de l’imagination, du cran et un peu de chance. En l’occurrence, Alix (au prénom épicène, le mot est à la mode, mais c’est bien un mâle) et la narratrice se sont lancés dans le siphonage du gazole dans les réservoirs, pour le revendre dans les garages du coin. Voilà pour l’imagination. La chance, c’est de dégotter un pipeline sur lequel il suffit de poser un robinet pour passer au haut débit. Puis deux robinets directement branchés sur un camion-citerne ! Jusqu’à ne plus savoir comment écouler le stock accumulé dans des bidons qui envahissent l’appartement. Les combines avec des garages spécialisés, les compagnies d’Uber ou de taxis ne suffisent plus, il faut s’acoquiner avec la mafia locale. Et c’est là qu’il faut du cran. Mais au-delà de la survie, il y a l’adrénaline – « remplir sa gueule de gras, c’est comme la clope, l’alcool et la musique. Ça rend addict. »

J’avoue avoir eu du mal à rentrer dans un roman à la provocation bien conventionnelle. La langue relâchée, les gros mots d’usage, ça ne m’excite plus guère. Certes, on y pisse avec tact, en égouttant son sexe, on y vomit à peine et on ne s’encule que par distraction, mais tout ça a un remugle de déjà lu qui peut agacer le plus passionné de littérature crado. En revanche, lorsque le terme ordurier aboutit à une métaphore bienvenue, il a toute sa place – par exemple, lorsqu’on vomit comme un champignon qui s’étend sur le carrelage, ou lorsque le sang qui sort de l’animal devient « de l’encre mise en lumière ».

Je n’ai guère été accroché non plus par le côté « mode d’emploi » censé crédibiliser le récit mais qui finit par l’alourdir – sauf si l’on a pour ambition de trancher le shit en barrettes avec l’ongle du pouce ou de distiller le fioul selon une méthode artisanale. Pourtant, ces ados perdus sont en définitive sympathiques, en particulier Alex, petit et râblé parce que personne ne lui a expliqué que la musculation arrêtait la croissance, dansant sur les voies rapides et aux feux rouges au risque de chutes dangereuses, habile à embrouiller la police et crâne devant les grosses pointures de la délinquance locale.

Et surtout, dans cet engrenage vertigineux, la plume s’emballe en quelques scènes grandioses qui valent le détour : les soirées de démesure, lorsque « la danse collective devient un muscle et un cerveau autonome » ; le jaillissement du pipeline qui donne un sentiment de puissance, lorsqu’on devient « le ravitaillement dégénéré d’une population entière » ; l’envahissement des jerrycans qui obstruent les appartements et la géniale idée de les faire transporter trois par trois dans des poussettes par des mères de famille complices… L’exagération épique prend alors des dimensions cosmiques qui rappellent l’Assommoir de Zola se déversant sur Paris : « On le sait qu’on est devenu une tumeur. On a propagé la lésion par les réseaux et par les rencontres. Notre or noir coule dans les vaisseaux lymphatiques des quartiers. Ça se propage. Ça se consomme. On le sait que notre gazole file dans tous les taxis qu’on prend et qu’on voit passer. »

Car Rachel M. Cholz n’a pas besoin de surfer sur les modes : elle a un vrai talent d’écrivain. Quelques formules percutantes font mouche, bien plus que les mots orduriers : « sa présence qui me tombe dessus » ; « il y a une violence en lui, une violence sans mère ». L’obsession sexuelle ne se manifeste pas dans les scènes érotiques (plutôt exceptionnelles), mais dans des métaphores filées, avec plus ou moins de goût, mais que l’on se prend à saluer. Les viandes du kebab qui tapinent derrière la vitrine, montées sur des aiguilles et que l’on prend en sandwich, ne m’ont pas particulièrement amusé. Le parallélisme entre la nuit d’amour et l’extraction du pétrole est en revanche bien mené – « c’est la grande aventure des trous sombres » ; « pétrole, c’est l’aventure et la violation de la terre » ; « l’ithyphalle de l’anthropocène bande au coucher du soleil » (faut oser…). Peut-être ce qui manque le plus à l’autrice est le discernement entre l’effet de mode, le tic d’écriture, et la force d’une langue originale. Car il y a une sacrée plume en germe dans ce premier roman.

Retour au sommaire

Roxane Lefebvre, Alna à l’horizon de nos ventres, roman poétique, maelstrÖm reEvolution

« Arrosons les mondes de demain

Tressons création et procréation

Que la pensée naisse de nos corps

Enracinée dans nos viscères

Résolument

Au service du Vivant »

La création se tresse intimement à la procréation dans ce roman où les livres et la maternité se répondent dans la vie et la pensée d’Alna. La prose et la poésie s’entrelacent, bien plus que n’alternent les passages en vers et en prose. La terre et la mer s’entremêlent, dans son imaginaire irrigué de mythologie antique. Alna vit dans une petite ville non loin de la mer, à la frontière de ces deux empires originels, dont lui parlait son père dans un mélange de Bible, de mythologie antique et de théories scientifiques. La Création, elle la vit au jour le jour, elle, tournée vers la mer, et son compagnon, jardinier, cultivant la terre. Face à la mer, elle rêve du « sentiment océanique » nommé jadis par Romain Rolland mais ressenti de toute éternité par l’homme face à ce qui le dépasse. « Elle deviendrait elle-même un fragment de cette étendue, de cette masse compacte, de cette rencontre entre la terre et l’eau. » Appel de la plénitude, qui ne peut passer que par la vacuité totale, par l’injonction de se laisser envahir par « l’infinité de la lumière sur l’eau où ses yeux se perdraient ». Car « à mesure qu’elle se remplirait par tous ses pores, tous ses sens, tous ses orifices, elle se viderait d’elle-même. » C’est cela, bien sûr qui séduira d’abord dans ce roman ceux qui croient comme moi à une mystique athée.

Les choses ne sont pas si simples. La présence de son compagnon à ses côtés retient Alna sur le sable : le monde du jardinier n’est pas celui de la mer. C’est un monde d’homme. Cette impossibilité de vivre totalement l’immersion dans l’infini en présence de son compagnon répond symboliquement à la stérilité du couple. La fécondité est affaire de femme : Alna a mal vécu la brutalité du discours médical, un discours d’homme, scientifique, mais « aride » - et le terme semble lui-même faire écho à la stérilité de son corps. « Tous ces discours lui paraissaient d’une aridité sans nom. Elle tentait de s’en remettre aux médecins dans la confiance et la détente. D’y glisser un peu de poésie et d’humour. » La poésie peut-elle guérir l’aridité du discours masculin ? Oui, si la langue devient grâce à elle un lieu de création. Ainsi la forme du « roman poétique » correspond-elle étroitement au rêve de gestation.

Ainsi peut commencer l’histoire. Il faudra un long travail d’acceptation pour dépasser l’échec, en imaginant une cérémonie d’adieu à l’enfant qu’elle n’aura pas. Alna peut alors entrer dans la mer, dans une fusion déterminante avec la Création, une expérience bouleversante de l’infini. Mais une fois de plus, la présence de l’homme rompt le charme. Lorsque son compagnon la rejoint, « son corps avait d’un coup retrouvé ses limites ». Plus que jamais, l’opposition entre mer et terre investit l’imaginaire d’Alna. On la retrouve dans plusieurs images qui traversent le roman. N’habite-t-elle pas dans la vieille ville, « au centre de la coquille d’escargot », animal terrestre par excellence, dont la spirale se referme sur elle-même ? Et les animaux marins, comme les dauphins, ne l’ouvrent-ils pas, à l’inverse, vers l’infini ? Auprès d’une femelle, elle a l’impression de vivre une communication sans mots, « comme si elles s’échangeaient des hologrammes sensoriels, sans besoin de l’intermédiaire du langage ».

Se retrouver au-delà des mots : seule façon d’échapper au langage qui, « comme le sexe, coupe. » Du moins celui de la prose, des médecins, du discours logique, encombrés de mots aux contours nets pour assurer une communication sans ambiguïté. « Un trajet que les mots doivent parcourir entre celui qui pense et ce qui est pensé, comme le trajet des ultrasons des dauphins ou de l’échographie. » Aller au-delà, communiquer sans le secours du langage, c’est trancher les mots, l’écran qui s’interpose entre l’homme et la sensation brute. De tous temps, ceux qui ont connu cette expérience bouleversante se sont plaint de l’impossibilité de la traduire en mots.

Mais dans le roman de Roxane Lefebvre, l’image du langage « qui coupe » a un sens plus large. Dans la vision mythologique de son père, la Création est ce moment où Ouranos, le Ciel, pénètre Gaïa, la Terre, mais où Chronos, le Temps, tranche le sexe de son père au cœur même de la fusion cosmique. « Le temps avait séparé la fusion originelle. Le temps qui courait entre ciel et terre. » Et le pouvoir depuis est resté du côté des hommes. Ceux-ci n’ont cessé d’ériger des tours, de Babel aux buildings, « de grands sexes de fer et de verre pour célébrer la victoire du temps sur le ciel. » La rancune englobe par moments l’ensemble de la gent masculine, comme lorsqu’Alna évoque un ancien professeur : « Encore un qui construisait des tours de verre irréprochables pour se dégager de sa mère boueuse et sortir de la cuisse de Jupiter. »

« L’aridité » du discours, image de la stérilité qui l’oppresse, ne serait-elle qu’une conséquence de cette castration cosmique originelle, une sorte de vengeance divine ? « La Gaïa des récits paternels était-elle si en colère qu’elle bouchait les utérus des mères ? Violentée par des siècles d’extractivisme esclavagiste, refuserait-elle bientôt à l’humanité toute descendance ? » La colère se tourne alors vers toutes les violences subies par la Terre, par les femmes, par l’humanité, pollution, pesticides, herbicides, féminicides, fast food… L’image de l’homme, c’est aussi celle du père, qui l’a certes initiée à la mythologie, mais qui a disparu on ne sait où, en Amérique ou en Asie, laissant femme et enfant. C’est la rancune de la mère, qui veut faire le vide de tout ce qu’il a laissé – « Je jette. Trop de traces déjà, trop d’échos ! » Vengeance de Gaïa après la rupture originelle, liée à l’infertilité qui obsède Alna. La phrase « Il va falloir faire le vide ici » revient à la jeune femme chaque fois que le sang coule entre ses jambes, lui rappelant l’échec de la procréation.

Même ambiguïté dans le monde des livres, « son labyrinthe préféré ». Ils lui rappellent son père, qui lui a légué une impressionnante bibliothèque de poésie. Lectures vivifiantes, certes, mais angoissantes, aussi. Car les « petits caractères d’imprimerie recueillis dans les livres de sa bibliothèque » la tiennent éloignée de « la mémoire des cellules » dont elle rêve. Cruel paradoxe de devoir recourir à la parole, au langage, aux livres, pour traduire ce rêve de leur échapper ! Ce conflit intérieur ne manque pas d’intérêt, mais est parfois un peu trop formalisé, intellectualisé. Dans son rejet de l’univers masculin, Alna décide de se constituer un matrimoine, « un panthéon exclusivement féminin » de chercheuses, d’artistes, de militantes, de créatrices.

Ces thématiques à la mode qui, je l’avoue, m’ont nettement moins séduit, ne constituent pas le fond du roman. Après le rituel d’adieu à l’enfant qui ne viendra pas, Alna se tourne vers l’écriture et les dessins, comme une autre création qui se substituerait à la procréation, qui rejoindrait la grande Création. Ce transfert symbolique l’a-t-il libérée ? Tout à coup, alors que toutes les tentatives ont échoué, survient une grossesse inattendue. Le temps de la réconciliation est-il arrivé ? Lentement. Il faut passer par d’autres peurs, nées de discussions avec d’autres mères dans les groupes de parole, avec la litanie des expériences partagées – il y a toujours « celle qui » quelque chose… Et toujours, l’inévitable confrontation entre le monde masculin et le monde féminin, puisqu’Alna en vient à rêver au temps des sages-femmes, avant que les hommes prennent la main sur l’accouchement ! La gestation bouleverse sa perception du monde, entre ses lectures et des retours de mémoire, « comme si l’arrivée d’un enfant secouait les sables de son inconscient ».

Et c’est dans cette confusion d’idées et de sentiments que se trouve un nouvel équilibre, grâce à la lecture de Lynn Margulis, une microbiologiste qui conteste la sélection naturelle. Plutôt que de voir la compétition à l’œuvre dans l’évolution des espèces, elle estime que la vie se répand sur la planète par coopération et non par combat. La biosphère terrestre se comportait selon elle comme un organisme unique, « un seul gigantesque être vivant ». Alna ne serait-elle qu’une bactérie à l’échelle de la planète ? « Pouvoir être touchée, traversée par tout le reste », et « traverser soi-même tout le reste » : l’expérience mystique, le sentiment océanique trouve ici sa justification scientifique. Alna apprend à se définir par une absence de matière et non comme un excès de matière. « L’absence ouvrait, interrogeait, attirait, ambivalente et fascinante. Provoquait un appel d’air en elle, un élan, un mouvement de création. C’était assez précisément ce qu’elle aimait dans la vie. La faille, la béance, la porosité. » La pensée comme l’enfant à venir naît enfin de ses viscères, résolument, au service du Vivant. L’expérience mystique est arrivée à son terme.

Retour au sommaire

David Le Breton, La fin de la conversation ? La parole dans une société spectrale, Métailié, 2024.

Paradoxe, de prendre pour sujet l’art de la parole dans une société qui n’a jamais été aussi bavarde ? Peut-être, mais le paradoxe vient de la société, non de son analyste. Le vrai paradoxe, c’est l’explosion de l’isolement dans une société de communication, du repli sur soi alors que l’on croit tisser des « réseaux » de plus en plus serrés, des certitudes hâtives quand on promeut le débat. Tout cela est bien connu et analysé de longue date – la question se posait déjà, nous rappelle David Le Breton, quand le télégraphe a supplanté la longue correspondance… Aussi ne faut-il pas prendre ce bref essai comme une analyse approfondie – qui n’aurait pu qu’enfoncer des portes ouvertes – mais comme un trousseau de clés ouvrant d’innombrables portes dans le labyrinthe du quotidien. Et de ce point de vue, il est particulièrement éclairant.

La conversation traîne un parfum suranné d’ancien régime, avec ses salons, ses causeuses, ses arts de converser en parfait honnête homme… Son principe repose sur la gratuité. « On parle pour parler, pour le seul plaisir de l’échange, par amitié, par jeu, par politesse, par souci de s’informer… » Ni utilitaire, ni fonctionnelle, elle est choisie, libre, spontanée. Elle se distingue autant de la communication qui poursuit un but (souvent bien égoïste : faire connaître son opinion personnelle) que du bavardage (tout aussi égoïste, puisqu’il ne vise qu’à rompre sa propre solitude). « À la différence de la conversation, plus on communique et moins on se rencontre, plus l’autre vivant près de soi devient superflu », analyse l’auteur. On peut en dire autant du bavardage qui règne en maître sur les réseaux sociaux.