En 1924, Carmen fuit le confort bourgeois de sa famille et un mariage arrangé. Elle se fait passer pour un garçon pour embarquer sur un bateau de pêche, en mer du Nord. En 1933, elle se donne à corps perdu dans la danse et va achever sa formation à la danse sacrée dans l’île de Java. En 1943, elle s’engage dans la Résistance. En 1975, proche de la mort, elle jette un regard lucide sur sa vie. Quatre moments de la vie d’une femme en quête de liberté mais à chaque fois rattrapée par le pouvoir des mâles, auxquels, par son testament, elle adresse un ultime défi.

Ce qui séduit avant tout dans ce roman militant, c’est la somptuosité de la langue, l’amour du mot précis, des images fortes, le rythme assuré de la phrase. À chaque page, des formules denses nous atteignent à vif : « assiégée d’inconnu », « elle les regarde se ressembler », « leurs entailles dans la nuit », « le silence pour commentaire »… Une sûreté d’écriture rare dans un premier roman. Bien sûr, on peut par moments regretter une touche de préciosité dans le mélange d’abstrait et de concret (« elle lui trouve une bouche de courage », « un inconfort léger habite la pièce »…), ou une répétition de procédé qui en affaiblit l’effet (« paré d’inconnu » n’a plus la même force que « assiégée d’inconnu »). Mais ces regrets sont rares — et très subjectifs. Ce livre annonce assurément une grande carrière de romancière.

Un des points forts de ce récit est la manière dont il se concentre sur la réaction, l’atmosphère, la sensation et non sur l’événement en lui-même, qui arrive tardivement dans le fil narratif et que le lecteur est prié de comprendre par des sous-entendus, quelques lignes subreptices, voire une allusion plus ou moins claire. Un exemple caractéristique est le passage où Carmen comprend que sa meilleure amie lui a volé son fiancé. L’annonce semble claire, pourtant : « Elle l’avait appris bêtement. » Mais durant deux pages, nous ne savons pas de quoi il s’agit. Puis une simple question pour nous mettre sur la piste : « On ne pouvait être à la fois la lame et le pansement, n’est-ce pas ? » Il faut être sacrément sûre de soi pour jouer ainsi avec son lecteur.

La priorité donnée au corps fait partie du projet romanesque. Le corps malmené, blessé, amputé, violenté, effacé. Le corps des femmes, bien entendu. « Ça lui rappelle à quel point leurs corps sont méprisables, aux yeux des lois, peu importe le côté de la frontière ou de l’hémisphère. » Il est cependant dommage que ce corps soit tellement intellectualisé, presque désincarné, malgré la violence de ce qu’il subit. On a l’impression de comprendre cette violence, non de la ressentir. Et si le côté militant est évidemment primordial dans ce regard d’une femme sur une autre femme, sa systématisation relègue à l’arrière-plan d’autres thèmes qui avaient leur importance — la puissance des rêves d’enfant, les rapports au père, la volonté de sortir du moule, de « s’en aller », ce qui donne quand même son titre au roman. Une fois, d’ailleurs, que l’on a intégré cet aspect militant, la surenchère n’y apporte plus grand-chose. Aux expériences traumatisantes vécues par Carmen, il manquait le viol : il est évoqué de justesse par un article de journal. Les épigraphes sont toutes empruntées à des autrices : en ont-elles plus de force ? Ce côté systématique finit par affaiblir ce qui est en fin de compte la vraie trouvaille du roman, le testament de Carmen et les réflexions qu’il éveille en nous. Un roman à lire, indubitablement, et un auteur à suivre.

Retour au sommaire

Luc Dellisse, Belgiques, Ker éditions, 2021.

« Les voyages dans le passé ne finissent jamais. » Tel est le constat des quinze narrateurs de ces nouvelles, dont on comprend vite, à leur haute taille, à leur parcours, à leurs comparses récurrents, qu’il ne s’agit que d’un seul homme suffisamment proche de l’auteur pour piéger le lecteur dans la suspicion de l’autofiction. Ce serait perdre le suc de ces nouvelles : par l’atmosphère complice, la maladresse sympathique des personnages, les décors quotidiens relevés par un détail bien choisi, elles parlent aussi, et peut-être avant tout, de nous. Leur fil rouge est le retour en Belgique du narrateur, longtemps expatrié. Les lieux, les hommes, les souvenirs renouent peu à peu le passé au présent, chaque nouvelle portant la date, non de sa rédaction, mais de l’anecdote rapportée, sans ordre chronologique, de 1969 à 2021. Réminiscences ténues, parfois, qui s’entremêlent avec des visites plus récentes à ceux qui « possèdent une des clés de [s]on passé ». Les contours se précisent, des personnages resurgissent, « on s’accroche aux éclairs de bonheur. » Ultime pirouette, la clé de l’intrigue est rarement fournie, mais le lecteur, mis sur la piste par certains détails, prolonge sa lecture dans les hypothèses qu’il formule. « Il n’y avait plus qu’à l’écouter me confier son secret des secrets » : ainsi finit un nouvelle fort pertinemment intitulée « Les mots couverts »…

Le charme de ces nouvelles, plus que dans l’intrigue assez ténue, réside dans les atmosphères feutrées, intimes, vaguement mystérieuses même en pleine lumière, mais qui parfois se révèlent brusquement dans leur excès. Un détail suffit à créer une ambiance — une tenue mal boutonnée, un ascenseur miraculeux, des lunettes noyées par la pluie, les lianes des draps de lit… Alors se déploie le « grand kaléidoscope de la mémoire nocturne » ou le « grand mouvement hypnotique de la lecture ». On entre dans « un royaume d’étangs gelés, d’arbres en squelette et de toits lissés par la blancheur des sommets », on entend « craquer la journée crayeuse contre les fenêtres qu’on n’ouvrait jamais ». Parfois, la description s’élargit dans un décor dantesque, dans des exagérations épiques qui nous emportent dans un tourbillon verbal pour nous abandonner pantois à la page suivante. Une tempête donne au promeneur imprudent l’impression de naviguer en pleine mer, un café bondé « d’obèses rougeauds généralement sertis dans une cache-poussière ensanglanté » sécrète « un poisseux lichen de bière et de fumé », les abattoirs exposent des statues de viandes pendues à d’immenses porte-manteaux à roulettes, par ordre de taille, comme les frères Dalton…

Le personnage qui se met en scène dans ces décors singuliers se montre discret, presque effacé, il se présente comme un solitaire timide, comme affecté d’un complexe d’inexistence dans un monde aussi présent. Observateur méticuleux, il semble prendre ses distances avec le monde, se « replie » dans un quartier perdu ou voyage comme on s’enfuit. Est-ce cela qui le décide à prendre la plume ? « Je serais écrivain, je serais le petit homme éveillé qui n’a pas de corps, juste une âme collective, une voix sans visage. » Mais ce timide — pour se rassurer ? — est aussi un sensuel et un séducteur qui reconnaît lui-même son « manque parfait de sens moral ». Parfois, il joue un rôle, se coule dans une « fausse apparence, un mensonge permanent », comme une carapace qui dissimule la timidité foncière. Une autre façon de n’être pas lui-même ? Le décalage temporel, lorsqu’il retrouve le pays de son enfance, accentue cette impression d’inconsistance : si le personnage vieillissant ne se reconnaît plus qu’imparfaitement dans le jeune homme qu’il a été, peut-il encore croire à la permanence de l’homme ? Vieillir, en fin de compte, c’est peut-être céder le pouvoir à « la vieille femme que chaque homme porte en soi et qui grandit avec les années ». Reconnaître, une fois pour toutes, que nous avons toujours été un autre.

Retour au sommaire

François Coupry, L’agonie de Gutenberg, vilaines pensées 2018/2021, FCD Livres, 2021.

« Stop ! Coupry, arrêtez d’écrire ces fanfaronnades : on ne sait à quel niveau de récit vous vous situez. » Fanfaronnades ? Si vous le dites… François Coupry, lui, parle plutôt de fables, de saynètes, de contes iconoclastes… Chaque semaine, du 10 janvier 2018 au 5 mai 2021, ses personnages fétiches (car lui n’apparaît qu’occasionnellement) ont tenu un journal décalé où l’humour pince-sans-rire ouvre des abîmes de réflexion. Il revendique la filiation de Swift et de Kafka, auxquels on pourrait ajouter les contes de Voltaire, les Lettres persanes ou les aventures du docteur Faustroll… Le lecteur du premier tome y retrouvera avec bonheur l’inénarrable Piano et son petits-fils Clavecin, tous deux passés maîtres dans « l’art de parler en public pour dire ce qu’il ne fallait pas », mais aussi l’aigle de Xi, qui n’aime que le risotto aux asperges ; l’âne astrophysicien, Wofgang von Picotin ; le chien métaphysicien, Tengo-san ; un lion philosophe ou un singe Bonobo de l’île X… Tous possèdent au plus haut point le génie du paradoxe et ne se gênent pas pour proférer avec la plus parfaite assurance les pires horreurs sur l’actualité, la canicule, les gilets jaunes, les investissements boursiers ou l’héritage d’une vedette rock. Dans la lignée de Micromégas, les Martiens viennent commenter les élections de 2020 auxquelles, apparemment, ils n’ont rien compris. Apparemment, car c’est peut-être nous qui nous berçons d’illusions sur le monde politique. Le renversement systématique des idées et des valeurs auquel nous invitent ces textes n’est que la conséquence de ce décalage de point de vue.

Car tel est le pouvoir de la fiction : en posant un masque sur le masque du réel, elle paraît bien plus vraie que celui-ci. Et pour cause : selon une théorie chère à l’auteur (ou du moins à ses personnages, puisqu’eux seuls existent vraiment), la fiction ne serait pas le reflet du réel, mais ce sont les fictions qui créent les vérités. La « fabrication incessante du réel par les récits » est le vrai sujet de ces courts textes conçus à l’origine comme des post de Facebook (où ils continuent leur prépublication). Cette conviction, défendue depuis les années 1980 par François Coupry, n’attendait que le monde virtuel des réseaux sociaux pour passer du paradoxe à l’évidence. Tout ce que nous vivons existe de toute éternité dans le grand réservoir de l’Imaginaire et se réalise de manière différente selon les époques. Il suffit donc de rejoindre ce grand vivier pour changer d’époque, en empruntant les « couloirs du temps » familiers aux personnages de François Coupry.

Une fois admis ce principe, le monde de l’auteur est d’une impitoyable cohérence et d’une redoutable lucidité. Que peut faire la Beauté déçue de ne pas être harcelée ? Porter plainte pour indifférence. Que devient l’homme dans un monde où, par les réseaux sociaux et le deep learning, on sait tout de lui ? Il meurt aussitôt, « dénudé », rendu inutile par l’exhaustivité des informations le concernant. L’absurdité est présentée de façon impassible. Dans un monde où les hommes accouchent, l’un d’eux enfante sa propre mère. Mais s’il viole sa fille (c’est-à-dire sa mère), l’enfant qui en naîtra sera-t-il lui-même ? « En une république, le roi signa une ordonnance… » Rien ne vous étonne ? Attendez… L’ordonnance autorise les trains à ne pas partir aux heures annoncées. Pourquoi pas ? La cohérence, la logique interne du récit, part de ces prémisses absurdes et en analyse les conséquences avec rigueur. Les gares se retrouvent encombrées de voyageurs qui ne savent pas quand leur train va partir. Pour les faire patienter, elles deviennent des lieux de convivialité et de culture et, de fil en aiguille, au terme d’un raisonnement serré, le pouvoir d’achat a grimpé en quatre jours et le taux de chômage diminué.

« Ou bien, un autre version », nuancera l’auteur. Croit-on être entré dans la logique du conte ? « Cela prouvera que vous êtes bel et bien un être humain, désireux de trouver une logique à n’importe quoi. » Car dans un monde en perpétuelle mutation, rien n’est assuré, rien n’est stable. Chacun y joue un rôle, à tel point que Clavecin, petit-fils de Piano, se transforme perpétuellement, en animal ou en dictateur – Kim-de-Corée-du-Nord, Xi Jimping ou Trumpi-Trumpo… Il ne fait en cela que porter à ses conséquences ultimes l’exemple de son grand-père, qui peut dans le même temps se faire huer et applaudir par le même public. Qu’importe ? Toutes ces identités successives ne sont que supercheries. Démocrite aurait dénombré une centaine de dirigeants historiques qui ne seraient en fait que des fantômes ou des paravents. La liste va d’Ivan le Terrible à Staline ou à Kennedy…

Mais les pires de ces illusions sont celles qui nous promettent un monde meilleur. Nous vivons ici des revirements subits, des révolutions continuelles qui nous mènent vers un progrès invraisemblable : le chômage baisse, les glaciers reprennent des forces, la couche d’ozone se reconstitue… Il suffit pour cela d’une décision insolite : diminuer la taille de l’être humain, décréter que 2 + 2 = 12. Il suffit, pour faire basculer la réalité, de prendre une expression courante au pied de la lettre : quand on est dans sa bulle, la bulle est concrète et se métamorphose en œuf ! L’absence de règle devient la règle.

Cet éclatement incessant de la cohérence du monde et des personnages finit par donner le tournis, du moins à ces derniers, qui s’enfuient et partent se réfugier dans le passé — essentiellement dans la France des Lumières — retrouver des figures souvent mise en scène par François Coupry. La fuite n’est pas une solution. Mais si le monde que l’on fuit n’est lui-même qu’un simulacre, la fuite ne nous livre-t-elle pas une paradoxale vérité ? « Si les récits historiques mentent, la cause n’est point un complot universel, mais tout bêtement la difficulté de raconter sans simplifier, enjoliver, mythifier, mettre en ordre narratif et cohérent la multiplicité chaotique du réel. Alors, on utilise le charme du conteur, et le désordre prend un sens, factice mais facile à enregistrer, à répercuter. » Derrière la fable se dissimule non pas une morale univoque, mais un appel à donner sens au grand Chaos qui nous entoure. Ou à en rire, tout simplement.

Retour au sommaire

Voir aussi : Les trois coups du cavalier chinois ; Les souterrains de l'Histoire; Où est le vrai Louis XVI ?; La femme future; Le grand cirque du cavalier chinois, Zeus et la bêtise humaine, Le fou rire de Jésus. L'agonie de Gutenberg (1).

Michel Brix, Du classicisme au réalisme, Une histoire de la littérature (XVIIe-XXIe siècles), Kimé, 2021

Quatre siècles d’histoire de la littérature, même en trois cents pages, c’était un fier défi à relever. D’autant que le propos n’est pas de recenser les courants, écoles et chapelles qui se sont multipliés comme les petits pains à chaque génération, mais, à l’inverse, de réduire ces multiples mouvements à deux grandes tendances, le classicisme et le réalisme, et de montrer comme la littérature française est passée de l’une à l’autre. Réduire impose d’isoler la substantifique moelle de tous les éléments pour les opposer ou les regrouper de façon convaincante. Un fameux défi, ici encore. Disons-le tout de suite : l’analyse est convaincante et nous oblige à sortir des cadres confortables de l’histoire littéraire traditionnelle.

L’évolution se manifeste dans la seconde moitié du XIXe siècle avec un point de basculement en 1852, année de parution d’Émaux et camées de Théophile Gautier. Le modernisme, dans les arts plastiques, la modernité en littérature, renoncent alors à la notion d’utilité dans les arts — on se souvient de la formule de Théophile Gautier : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid. » On parle alors de « revendication autotélique de l’art », c’est-à-dire que celui-ci devient son propre but (télos), qu’il ne renvoie qu’à lui-même et rejette toute idée d’utilité sociale. Autrement dit, « l’art pour l’art ». Telle est l’idée fondamentale, dont toutes les autres vont se déduire. Précisons que classicisme et réalisme sont des tendances qui se partagent la littérature française depuis la Renaissance : la « révolution » n’est qu’un changement de majorité… Il convient donc d’étudier également la modernité dans ses racines et le classicisme dans ses survivances.

L’esthétique classique ne se manifeste à l’état pur que dans une partie, mais la plus connue, de la littérature française du XVIIe siècle. L’artiste, sous Louis XIV, est investi d’un rôle social qui lui impose certaines règles, un « art » de faire qui se concrétise par des usages et des préceptes. Il s’inscrit en cela dans la ligne d’Aristote et privilégie l’imitation des anciens, censés avoir porté cette exigence à son plus haut point. Il en résulte un rapport particulier à la vérité et à la vraisemblance. L’artiste ne doit pas décrire (le vrai), mais persuader (par le vraisemblable). Il n’a pas à transcrire la réalité, mais à faire apparaître les lois qui la régissent, jusqu’à fausser la réalité lorsque celle-ci n’est pas vraisemblable. On se souvient que Racine attribue à Œnone les accusations proférées par Phèdre contre Hippolyte pour des raisons de vraisemblance : « J’ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d’une princesse qui a d’ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. » Par conséquent, l’art rejette tout ce qui peut apparaître accidentel ou conjoncturel : le « je » autobiographique (ce n’est pas l’exemple isolé qui intéresse, mais la vérité généralisable) et l’actualité (qui n’est pas passée par le filtre de la vraisemblance). Il ne s’intéresse qu’aux lois immuables qui peuvent être utiles au lecteur, soit pour corriger sa conduite (en particulier le garder des passions et de l’hybris, la démesure), soit pour enrichir son expérience et le mettre en garde contre les pièges de la vie. Selon la formule de l’abbé Prévost, le roman doit être « un traité de morale, réduit agréablement en exercices ». Ainsi peut-on lire Sade comme un moraliste, qui dénonce en les mettant en scène les prédateurs qui détruisent la vertu. À l’inverse, la vraisemblance (et non la vérité) permet d’admirer l’homme tel qu’il devrait être et de détourner le lecteur de la barbarie, en donnant forme aux modèles qui, étant d’origine divine, ne peuvent être pernicieux. L’esthétique repose tout entière sur l’identité platonicienne entre le Bon et le Beau : la contemplation du Beau nous détache de nous-mêmes et nous inspire un désintéressement momentané.

Cette approche a l’intérêt de nuancer le lieu commun selon lequel le XVIIIe siècle aurait prolongé le classicisme du XVIIe. Miche Brix montre plutôt comment il a à la fois « détricoté » le paradigme classique tout en mettant en place les caractères de la modernité. Le roman — parce qu’il est en prose et n’a pas de modèle antique prestigieux — permet de dépasser l’imitation des anciens. Plus que la tragédie, il permet d’explorer des sujets modernes, donc de privilégier le « vrai » sur le « vraisemblable » (les événements qui sont encore dans les mémoires) et de donner plus de place au « je » (les références morales sont en l’homme et non dans l’héritage du passé). Deux évolutions fondamentales dans le basculement vers le « réalisme ». Par ailleurs, on croit de moins en moins à des types idéaux que l’auteur aurait pour ambition de déceler derrière l’accidentel. Montesquieu montre que les régimes politiques dépendent des circonstances particulières, comme le climat ; Winckelmann, que l’art antique était lui aussi lié aux conjonctures. L’intérêt pour les littératures nationales, authentiques (les minnesänger allemands) ou apocryphes (Ossian) va dans le même sens : Homère n’est plus considéré comme un modèle universel, mais comme une « antiquité nationale » de la Grèce, parmi d’autres. Ce relativisme contredit l’universalisme classique. Et puisqu’il n’est plus question d’imiter la perfection antique, le critère d’originalité, appelé à un brillant avenir, s’impose dans la critique artistique.

Avec ces clés, on comprend les multiples évolutions qui vont marquer la littérature du XVIIIe siècle. L’apparition de l’autobiographie et des « confessions » (le retour du « je »), le passage du merveilleux (qui reste vraisemblable, puisqu’il met en scène des types universels transposés dans un autre cadre, avec par exemple des animaux qui parlent) au fantastique (qui cultive l’invraisemblable), de l’utilité de l’art à sa gratuité, de la critique dogmatique (ou morale) à la critique biographique ou esthétique, de la perfection métrique au lyrisme poétique, du critère du Bien à celui du Sincère…

Le XIXe siècle n’aura qu’à prolonger ces tendances, qui deviennent alors majoritaires, jusqu’à les caricaturer. Ainsi, le dandy porte à son comble la recherche d’originalité, laquelle devient la pierre de touche de la qualité : « vous ne ressemblez à personne », écrit Flaubert à Baudelaire ; « Vous créez un frisson nouveau », ajoute Victor Hugo… L’abandon de la métrique (toute contrainte empêche l’auteur de « se dire » librement) voit apparaître des mètres nouveaux, disloqués comme le trimètre romantique, puis le vers libéré, le poème en prose… Au bout du compte, on invente le thème devenu classique de « l’écrivain qui écrit un roman sur l’écrivain qui écrit un roman », qui est à la littérature ce que la crème à la crème est à la cuisine normande, s’il faut en croire Gosciny. Ainsi s’explique le stream of consciousness (flux de conscience), qui installe le lecteur dans la tête du narrateur et renonce au narrateur omniscient. Mais aussi la doctrine de « l’art pour l’art », qui indique que le public n’a plus rien à attendre de l’œuvre littéraire, désormais consacrée à célébrer la virtuosité de son auteur — un point sur lequel on peut émettre certaines réserves, le culte de l’écriture ne se réduisant pas à une jouissance nombriliste de l’auteur.

En cela, les différentes écoles du XIXe siècle se résument à une seule tendance : elles révèlent la personnalité de l’auteur et non un type universel. Romantisme, réalisme, symbolisme… concourent au même but. La critique littéraire se tourne alors vers l’auteur, grâce à l’interview, mais aussi l’interprétation biographique des œuvres. L’œuvre n’a même plus besoin d’exister : la vie de l’auteur devient son œuvre. Un « syndrome de Des Esseintes » qui sera poussé à ses ultimes conséquences : Rimbaud, cessant d’écrire, reste poète — « quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues », affirme la « lettre du voyant ».

Bien sûr, une révolution de cette ampleur ne s’effectue pas en une génération. De même qu’il y eut, au XVIIIe siècle, des signes avant-coureurs de la mutation, il y eut, au XIXe, des résistances au modèle réaliste. Celles-ci peuvent nous étonner si l’on reste dans les schémas classiques d’interprétation, mais s’expliquent tout à fait dans l’optique des pages précédentes. Ainsi, Stendhal, Chateaubriand, Balzac, Hugo, Dumas, George Sand conservent un pied dans le classicisme. Et si la seconde moitié du XIXe tente l’expérience « réaliste », ce n’est pas par l’adéquation parfaite à la réalité, mais par des « effets de réel » qui en donnent l’illusion. La sincérité de l’auteur, l’authenticité de l’histoire, deviennent les pierres de touche de la qualité littéraire. Bien des questions qui reviennent de façon obsessionnelle dans la critique actuelle s’inscrivent en fait dans ce changement de mentalité deux siècles plus tôt. L’attention portée aux auteurs féminins (censés plus sincères), aux auteurs non professionnels (moins artificiels, n’importe qui pouvant devenir écrivain puisqu’il s’agit d’exprimer sa personnalité) ou oubliés (moins sensibles à leur image idéalisée), à la vie des écrivains (qui doit correspondre à leur œuvre)… Cela conduit paradoxalement à un nouvel élitisme : l’aristocratie devenant une artistocratie, le succès devenant un signe de compromission et l’insuccès, un titre de gloire

Telle sera la revendication du XXe siècle : devant la statue de l’auteur, dont l’œuvre constitue le socle, le lecteur n’a plus qu’à mettre chapeau bas et se taire. Les analyses d’auteurs aussi différents que Gide, Genêt, de Gaulle, Bernanos, Mauriac, Green, Malraux… peuvent sembler convaincantes — si elle n’entraînaient pas dans la tête du lecteur autant de contre-exemples. Car il reste un malaise lorsqu’on aborde la période contemporaine, plus connue du lecteur, mais à laquelle n’est accordé qu’un petit nombre de pages. Malaise qui s’accentue lorsqu’il s’agit de dédouaner la critique (journalistique ou universitaire), qui n’a pu déceler une figure marquante depuis les années 1970, alors qu’elle pourrait au contraire être accusée d’avoir négligé les auteurs singuliers au profit de modes éphémères et de best-sellers soigneusement promus par leurs éditeurs. Il est un peu facile, après des années où journaux et universités ont encensé le nouveau roman, l’autofiction ou la littérature minimaliste, de conclure que « l’imagination est le parent pauvre de l’esthétique moderne ». On peut suivre l’auteur dans son constat pessimiste sur les apories de l’esthétique réaliste poussée à son extrême. On ne peut s’empêcher de penser que si la critique universitaire, depuis les années 1980, avait prêté un peu plus d’attention aux écrivains qui s’en étaient affranchis, ou qui, comme les romanciers de la Nouvelle Fiction, ont réussi à définir une esthétique originale qui se distingue aussi bien du classicisme que du réalisme, des tendances émergentes auraient pu s’imposer.

Retour au sommaire

Voir aussi : Libertinage des Lumières et guerre des sexes.

Stéphane Lambert, Paul Klee jusqu’au fond de l’avenir, Arléa, 2021.

Il n’est pas facile d’évoquer par les mots le travail d’un peintre. Stéphane Lambert, également romancier, s’y risque par l’intermédiaire du récit personnel. Le livre épouse le temps du voyage, la visite au Zentrum Paul Klee, en Suisse. Artifice classique et quelque peu éculé, pourrait-on croire. Mais au fil du livre, on comprend qu’il n’en est rien. Comme dans la théorie de Haeckel, le voyage devient une récapitulation abrégée et rapide de la vie de Klee. Les deux temps se conjuguent en un fascinant jeu de miroirs.

De même, ce qui semble au départ une réflexion philosophique générale et assez banale sur la perception de la réalité finit par structurer l’ouvrage. Ce que nous voyons est une reconstruction de l’actualité, nous explique l’auteur, mais le fait que plusieurs personnes puissent s’entendre sur la présence d’un objet atteste de sa réalité. Mais qu’arrive-t-il si l’objet disparaît ? La préservation de son existence est aléatoire. La mémoire trahit ; la photographie ment. Le peintre seul « débusque la présence là où elle se dissimule ». Voilà qui nous amène à Klee, dont le travail ne se réduit pas à une restitution du réel, ni à sa transposition gratuite par une géométrie désincarnée, mais interroge son origine et sa destination. « Le début et la fin y siègent côte à côte comme deux rois déchus et souverains. Fossile et Talisman pourraient être leurs noms. L’énigme de l’origine épousant le flou de la destination. »

J’avoue n’avoir jamais été sensible à la peinture de l’artiste suisse. Mais pour la première fois, j’ai eu l’impression de disposer d’une clé capable d’ouvrir une porte. Le travail sur la couleur, par exemple, se comprend dans cette tension entre origine et destination. L’envoûtement des couleurs passées est à la fois un « retour au Chaos » et un appel vers le futur, « l’éveil d’une matière cachée dans la matière ». Le recours à la paréidolie, cette capacité à reconnaître des formes familières dans le hasard d’un nuage ou d’une tache, permet de donner sens aux formes, aux couleurs, à la géométrie… « Deux petits cercles surplombent un fin rectangle : et un visage apparaît. » On comprend, ou du moins on admet, l’usage des formes élémentaires : « Le moindre suffit pour planter le décor. » Et l’implication personnelle de l’auteur dans le livre, qui pouvait agacer au départ, prend tout son sens. « Qu’est-ce qu’une image sinon un instant capté avant sa disparition ? » se demande Stéphane Lambert. L’instant de la création et l’instant de la perception se confondent. Le voyage de l’auteur correspond au temps de captation de l’œuvre, avec ses épiphanies et ses ruptures. La neige matinale devient une mise en condition, sinon un élément d’intellection de l’œuvre regardée. « Plus rien ne serait comme avant. » Voilà qui invite le lecteur à prolonger l’expérience.

Cette approche sensible est servie par une écriture artiste qui, par moment, peut aussi agacer. Elle est faite d’allitérations (« un ingénieux jeu de jonchets », « borborygmes et barbarie vont de pair »), de concrétisation de l’abstrait (« je patauge dans la vase de ma pensée »), d’images fortes (« la maladie agit comme un engrais sur la profusion de l’œuvre »), qui par moments déconcertent et déconcentrent. L’hôpital se moquant volontiers de la charité, je dois admettre que ce qui m’agace le plus dans ce défaut, c’est qu’il est aussi le mien… Stéphane Lambert s’exprime par sentences bien ciselées, mais un peu mystérieuses, qui se juxtaposent pour essayer de se donner un sens. « L’ignorance du profane défie l’ironie du ciel. L’ombre de la mort est un sourire coloré. » On admire, on goûte, mais on n’est plus dans le dépouillement de Klee. Encore une fois, j’aurais mauvaise grâce à reprocher à un confrère ce dont j’abuse tout autant. Peut-être, tout simplement, peut-on regretter dans cet art brillant de la formule un ton souvent péremptoire, qui se traduit par l’importance du verbe être : « l’art est », « l’idée est », « l’infini est », « l’homme est », « peindre est », « la mythologie est »… Alors que le parcours est nécessairement subjectif, puisque fondé sur la perception personnelle de l’auteur, le partage avec le lecteur ne s’en trouve pas facilité, malgré l’invitation (« Entrez, entrez. Suivez-moi au cœur de cet univers béant… »). Mais le plaisir jouissif de la lecture et la découverte d’une clé d’accès à l’œuvre de Klee désarment bien volontiers toute critique.

Voir aussi : L'Apocalypse heureuse. Vincent Van Gogh, L'éternel sous l'éphémère.

Retour au sommaire

Gabriel Ringlet, Va où ton cœur te mène, Albin Michel, 2021.

« Je n’ai jamais vu d’aussi près un miracle endormi », note Gabriel Ringlet à la naissance de son filleul, Élie. Pour lui (et pour notre plus grand plaisir), il va faire revivre le prophète biblique dont l’enfant porte le nom. Biographie romancée, essai historique, réflexion philosophique, voire vaste poème en prose, le livre tient de tout cela. On y trouvera surtout Élie dans les textes bibliques, bien sûr, mais aussi dans la tradition chrétienne, juive, musulmane — et au-delà, on y trouvera un message pour notre époque. Car Élie continue à passer, à se mêler à nos conversations, à nous inspirer… À travers le personnage, l’auteur nous parle du monde moderne, piégé entre le fanatisme destructeur et l’apathie matérialiste. « Il y a urgence à voir se lever des héritiers de ce souffle brûlant », dit-il aux seconds ; « Mais d’une brûlure douce comme une caresse », ajoute-t-il pour les premiers. Élie, c’est « un feu de douceur et non feu adouci », un « déchiffreur d’aujourd’hui »… Pas un terroriste.

Quoique… On se souvient des prêtres de Baal égorgés par Élie et de Jézabel défenestrée et jetée aux chiens. La violence vétérotestamentaire se déchaîne dans toute son horreur dans l’histoire d’Élie. Son engagement total « pousse Dieu à être encore plus Dieu », et nous donne froid dans le dos. D’où la nécessité de prendre nettement ses distances avec certaines époques de sa vie. Le « prophète m’as-tu-vu » qui engage un duel d’holocaustes et qui tue de sa main les perdants n’est pas celui de Gabriel Ringlet. Dieu peut-il faire perdre la raison, se demande-t-il, et nous savons aujourd’hui qu’en son nom les pires atrocités peuvent être commises. Ce massacre est non seulement insupportable, dit-il nettement, mais n’est pas une expression de la foi. Élie s’invente un dieu à la hauteur de son orgueil. Et pourtant, cet Élie du Carmel est celui que l’Histoire a retenu. Il est temps de dénoncer fermement ces passages. « Est-il si grave de n’avoir pas le même dieu ? Ou de n’en avoir pas ? » Aujourd’hui, la question ne se pose plus, on l’espère.

À l’Élie du Carmel, il faut préférer le poète de la fragilité divine et celui du « juste assez ». Celui des premiers miracles de sa « geste ». Les jarres inépuisables offertes à la veuve de Sarepta contiennent « juste assez » d’huile et de farine pour son pain quotidien. De même, lorsque Gédéon se plaint à Dieu de ne pas avoir assez de force pour combattre les Madianites, il lui est répondu : « Va avec la force que tu as. » Telle est l’autre face du prophète de l’Ancien Testament : on ne demande pas plus à l’homme, ni à Dieu, que ce qu’il peut donner, et ce qui suffit. La conversion ne passe pas par l’arrachement, mais peut s’exprimer « dans la sobriété du peu ».

Le peu, le juste assez, le presque rien, philosophes et poètes ont appris à s’en contenter, voire à y glisser tout un infini. N’était-ce pas jadis la mission du prophète, et aujourd’hui du poète, d’éveiller de souffle – de faire naître le poème que chacun porte en soi. « Entrer dans le poème est une manière de vivre », nous dit Gabriel Ringlet. Le poème « vit avec nous dans l’ordinaire des jours. » La discipline quotidienne qu’il se propose en réinvestissant le texte biblique peut être plus largement pratiquée, dans un cadre athée aussi bien que religieux. Quant au fameux manteau d’Élie, qu’il finit par jeter sur son disciple Élisée pour lui transmettre sa mission, chacun de nous peut reproduire le geste à sa manière, avec la force qu’il a. Chacun de nous peut avoir en héritage « un petit bout » du souffle prophétique « et refaire alors cette jetée créatrice sur quelqu’un qui a faim, qui a soif, qui est nu, malade, étranger ou en prison… » À une époque asthmatique de l’âme, où le souffle (prophétique ou poétique) semble épuisant — ou, à l’inverse, dangereusement destructeur, cet appel au « juste assez », au petit geste quotidien où l’on peut faire tenir l’infini de la poésie, de la foi ou de la compassion, est particulièrement revigorant.

Retour au sommaire

Voir aussi : Effacement de Dieu, La grâce des jours uniques. La blessure et la grâce. Des rites pour la Vie.

Véronique Bergen, Icône H, Hélène de Troie, Onlit, 2021.

À quoi correspondrait le mythe d’Hélène dans le monde actuel ? La revitalisation de vieux mythes est un des exercices les plus stimulants de la création, et celui de la guerre de Troie a fait l’objet de multiples tentatives de ce genre. Mais le roman de Véronique Bergen, me semble-t-il, va bien plus loin, puisque l’histoire se déroule à la fois sur les deux plans historique et mythique, pour mettre à nu l’intemporel, « l’icône H » derrière l’Hélène de Troie et celle d’aujourd’hui, dans un récit dont la tension dramatique et la violence verbale n’empêchent nullement un humour discret mais efficace.

Hélène, la protagoniste autour de laquelle tournent les différents chapitres, confiés au regard d’observateurs différents, est une jeune Bruxelloise de notre temps. Elle a été confrontée dès l’enfance au personnage mythique dont elle porte le nom. Héritage d’autant plus lourd que sa mère a eu le malheur de lui suggérer cette comparaison à un âge précoce. Elle a relevé le défi au pied de la lettre, débaptisant ses proches, parlant en hexamètres dactyliques… Ainsi sa mère, Laetitia, est-elle devenue Léda et sa sœur Caroline, Clytemnestre. Elle a été donnée à un Manuel (Ménélas) pour s’enfuir avec un Pierre (Pâris, qui lui vient de… Paris). Machaon, Amphimaque et Ulysse ne sont autres que Marc, Antoine et Ulrich. Quant à Zeus, le père céleste et invisible ? « Un type qui ne t’a pas reconnue et qui a pris la poudre d’escampette à ta naissance », à moins qu’il ne s’agisse, plus prosaïquement, d’un « aliéné grand cru »… Le jeu est dans une première lecture amusant : les personnages principaux sont en nombre suffisamment restreint pour que le lecteur ne s’y perde pas, d’autant que la première lettre des prénoms et des pseudonymes est identique.

On peut donc lire ce roman comme une adaptation moderne du vieux mythe et goûter avec gourmandise le sel des métamorphoses. Les prétendants sont particulièrement bien croqués : un superstitieux qui craint de s’accoupler à une déesse, un pédéraste converti par la beauté absolue d’Hélène, un pédant qui ressasse ses cours d’histoire de la médecine, un bègue, un gigolo voile et vapeur… La guerre de Troie devient une rivalité entre gangs bruxellois et parisiens, qui prend le prétexte d’une histoire de sexe pour éliminer la concurrence dans les trafics de drogue, les rackets, les cambriolages. On s’arrêtera alors à quelques scènes savoureuses : la pomme de discorde, le jugement de Pâris, le duel entre Ménélas et Pâris… Véronique Bergen fait montre d’une parfaite connaissance de l’Énéide et des mythes liés de près ou loin à Hélène. Les liaisons de celle-ci avec Thésée et Pirithoos, Troïlus et Déiphobe, ne sont pas les épisodes les plus connus du non spécialiste, mais font intégralement partie de l’aventure romanesque.

Pour autant, la romancière se garde bien de suivre fidèlement le fil des événements. « J’espère qu’Homère et consorts me pardonneront de ne pas suivre en ce point la narration officielle », s’excuse-t-elle, précisant ailleurs qu’elle ne se prive pas de faire « des crocs-en-jambe au texte d’Homère ». Hélène est un personnage d’aujourd’hui. Si les enjeux restent des conflits entre civilisations avec des motivations économiques dissimulées, ils prennent une autre ampleur dans notre univers mondialisé que dans la Méditerranée antique. Hélène devient une arme de guerre contre le grand capitalisme : « Oui, on m’utilise pour briser le moral des empires, oui, les Français se sont servis de moi pour mettre K.O. la livre sterling. » Par ailleurs, la jeune fille n’entend pas systématiser les rapprochements entre époques, et veille « à ne pas accrocher [s]es casseroles mythico-psychotiques » aux « neurones bien ordonnés » de « ceux qui pensent que les individus, les époques, les lieux sont étanches ».

Il nous faut alors interroger la troisième Hélène, oubliant celle de Troie et celle de Bruxelles : « l’icône H ». Celle qui n’existe pas par elle-même, mais uniquement par le regard des autres, par le désir qu’elle suscite, dans le « ballet de regards qui ricochent sur [s]es formes ». Existe-t-elle, cette icône, cette image, autrement que comme un reflet ? Là est la vraie souffrance de la protagoniste, et la clé de toutes ses dérives. La violence de ce constat se traduit par celle des mots. Si Hélène a l’impression de se vider de toute substance (« Je suis née avec un petit trou supplémentaire sous le gros orteil, je m’écoule par là »), c’est en écho aux paroles de sa mère : « Je te plains d’être un trou, une cavité que toute la matière de l’univers ne saurait combler. » Alors, toute la matière de l’univers va y passer… Pour se sentir exister, pour combler cette personnalité Danaïde, elle s’offre à tous dans un messalinisme insatiable. C’est le versant sombre de sa personnalité, le néant insupportable et, en fin de compte, absurde — car pourquoi une guerre pour quelqu’un « qui existe moins qu’une mouche, moins qu’une poubelle » ? Un des leitmotive du roman (qui ne va pas sans un humour sinistre) évoque tout ce que les ennemis d’Hélène lui fourrent dans la bouche, comme si l’on pouvait combler son monstrueux néant : un nic-nac en forme de H, une botte de radis, une bible miniature, un bouchon de baignoire, un escarpin, des faire-part de mariage… La sexualité est aussi l’insatiable besoin de combler ce vide ontologique.

Cette sexualité débridée est l’aspect le plus apparent du roman, qui par moments « déchaîne [une] libido overcalibrée Himalaya de sperme ». Ne nous laissons pas détourner par la partie émergée de l’iceberg. L’hypersexualité est un piège qu’Hélène se tend, qu’elle tend aux autres, mais aussi que les autres lui tendent pour résister à la fascination qu’elle exerce : « Une beauté profanée, active sexuellement, désactivée symboliquement, ramenée à l’expression d’une avidité nympho, baisable à merci, qu’on se refile de queue en queue, c’est ça votre vœu. » On touche ici au vieux paradoxe de la misogynie millénaire, qui avilit la femme pour conjurer son pouvoir. Car Hélène, comme chez Goethe, n’est pas seulement une femme : c’est LA femme, « plus femme que toutes les femmes », une « Surfemme » dont l’existence même rallume la véritable guerre, non celle de Troie, non celle des gangs, mais celle des sexes. Les formules sont tout aussi glaçantes : « dans mes gestes, mes mimiques, j’importe une grammaire mâle pour tuer le principe femelle » tandis qu’ailleurs se constitue une « brigade anti-mâles de choc » ou que, plus radicaux, certains rêvent à l’extinction progressive de l’espèce humaine grâce aux pesticides qui défertilisent les mâles ! L’icône H — comme la bombe H ? — devient l’essence même de la Guerre et de la destruction. Sa beauté est son arme. Elle a « l’art de déshiniber le genre humain, de faire sauter ses soupapes de sécurité, réveillant les humeurs animales. » La violence qu’elle suscite à son égard est peut-être une ligne de défense de la part de ceux qui voudraient simplement vivre en « laissant en place les lignes de l’univers »…

Cette violence exacerbée, avec son exutoire sexuel, est à l’image du monde actuel, dont Véronique Bergen dresse un tableau terrifiant. Et aboutit à une culpabilisation douloureuse — si le fils d’un dieu et d’une mortelle est un héros, Hélène se sent à l’inverse « sous-humaine, un accroc dans le tissu des anthropoïdes, une usurpatrice ». Sa « terreur d’être à côté de moi-même » se traduit par une anorexie jointe à une « faim de sacrifice antique ». « Elle ouvre les jambes pour se fermer à la vie ». Car si elle possède à fond l’art de réveiller la bête en son semblable, elle ne peut la réveiller en elle-même, et c’est une des causes de son drame.

Mais il y a un autre néant, celui des mystiques, qui projette dans une autre dimension celui qui s’est dépossédé de lui-même. Elle y a accès, par instants, dans de sublimes extases. « Moi, Hélène, moi qui ne suis pas moi, je suis gratifiée d’une illumination. Je me tiens dans la lignée des sentinelles de l’infini, des veilleurs du néant. La nuit initiatrice de Descartes près de son poêle, la possession d’Aleister Crowley par un ange qui lui dicte le Livre de la Loi, la nuit transfiguratrice de Paul Valéry à Gênes, la conversion d’Augustin, la nuit mystique de Pascal et sa comète le Mémorial et ma révélation ésotérique aujourd’hui ne forment qu’une seule guirlande. La césure qui décolle le temps de lui-même a pour nom Zeus. »

Zeus ? L’absence du père, qui peut à la fois renvoyer au lâche abandon ou à la divinité, fait partie de cette transmutation du personnage en icône. L’agent de cette opération alchimique est une héroïne oubliée que Véronique Bergen a baptisée Électre. Non pas la fille de Clytemnestre et d’Agamemnon, nièce donc de l’Hélène mythologique, mais un personnage étrange et récurrent, la seule qui ne soit pas affublée d’une double identité (« Qui se cache derrière le prénom d’Électre, je suis l’un des rares à le savoir », dira en fin de compte Ménélas) qui ressemble à Hélène (toutes les deux ont un nom composé de trois « e ») mais qui la poursuit d’une implacable haine. Une sorte d’anti-Hélène, comme une antimatière, qui pâtit autant du total silence de l’Histoire sur son compte qu’Hélène souffre de sa sur-représentativité dans les textes : de leur fusion va naître un « vide central » qui comblera enfin l’absence du père. Le chapitre le plus important (et le plus court !) est sans doute le dernier, intitulé « Zeus », comme une ultime révélation — j’en laisse la surprise au lecteur.

On a envie de s’arrêter à cette partie lumineuse du roman, même si elle n’est qu’épisodique. Deux rebondissements, aux derniers chapitres, changent complètement le regard que l’on porte sur Ménélas et sur Électre et donnent à ce grand jeu de massacre une ouverture que le lecteur poursuivra comme il l’entend dans le chapitre final, « Zeus »…

Mais ne quittons pas ce roman fulgurant sans souligner l’importance de la langue, qui fonctionne explicitement comme un moteur de l’intrigue. À plusieurs reprises, Véronique Bergen le souligne, attirant notre attention sur l’étrange prénom composé de trois « e » (ceux qui préfèrent le « e » muet final sont « des rois de la baise » !) ou sur le pouvoir presque physique des mots : « Le mot néant me fissure » ; « Vos mots-balles de riot gun m’ont lézardée canicule », « son sexe durcit et se soulève mais sa phrase tombe, mollassonne », la « syntaxe [est] bourrée de chardons »… On torture par des « atrocités verbales », dont les auteurs classiques ne sont pas les moins efficaces : « À Électre, je souffle du pur Euripide que j’ensemence d’un vers apocryphe ». Qu’il suffise de citer Lewis Carroll, Proust, John Fowles, Céline… pour comprendre l’ampleur du supplice pour le non-initié. D’ailleurs, dans les moments de délire, Hélène « psalmodie pêle-mêle Shakespeare, Pessoa, Albert Cohen, Chloé Delaume, Valère Novarina, Hélène Cixous et autres grands explorateurs des possibles. » Qui y résisterait ?

Quant à la langue de la romancière, elle est à la fois déstructurée et jubilatoire. La priorité est donnée aux tournures directes, dans une syntaxe agglutinante qui se passe volontiers d’articles et de prépositions. L’emploi adverbial des substantifs (« elle testostérone aboiements de colère ») côtoie la dérivation verbale des substantifs : Hélène alice carrolle la durée, castor-polluxe ses frères ; ici on spermatise et là on aquagyme, on s’anthropophage, on charybde de déception en déception. Ne nous étonnons donc pas qu’Hélène soit égisthée par Égisthe et qu’Hector hectolitre ses conseils ! Le grammairien goûtera le recours à des tournures rares, comme l’attribut du sujet par un verbe de mouvement, bien attesté en français par des tournures figées comme « il tombe mort », mais systématisé avec une imagination stupéfiante : on papillonne phalène, on se trémousse panthère, on danse roulette russe… De même pour l’attribut du complément d’objet direct par l’intermédiaire d’un verbe de mouvement (comme, par exemple, dans « il la transporte inanimée ») : « je broie poudre de riz ceux qui improvisent sur ma partition », « tu me feras vibrer sirène de Copenhague », « elle me désintègre nanoparticules ». La guerre de Troie, progressivement élevée au niveau de guerre des gangs, guerre des sexes et guerre contre l’humanité, ne peut se traduire que par cette somptueuse anarchie verbale qui réjouira au plus au point le lecteur teinté de philologie.

Retour au sommaire

Voir aussi : Écume. Clandestine. Moctezuma. Le collectionneur.

Zoé Derlyn, Debout dans l’eau, Rouergue, 2021.

« On voit que tu es née en ville », rit le grand-père lorsque sa petite-fille lui demande où s’arrête le « jardin ». « On voit que tu vis à la campagne », gloussent les tantes citadines quand elle demande si l’eau du robinet est potable. Ces deux réflexions résument bien le malaise de la narratrice, assise entre deux chaises, entre deux mondes, entre deux âges. Elle voit encore le monde avec des yeux d’enfant, avec le sérieux des gamines et la poésie de la candeur, mais découvre peu à peu son regard d’adulte, où la tristesse du désenchantement se conjugue au dégoût de sa propre naïveté.

Entre deux âges, porteuse de nouveaux désirs que les autres ne peuvent deviner, citadine à la campagne et paysanne à la ville, elle ne se sent pas vraiment, non plus, de sa propre famille. Placée chez ses grands-parents par une mère qui semble s’en désintéresser, « à peine la fille de [sa] mère », sans identité propre — elle n’a « les cheveux de personne. Personne, ça veut dire d’une autre famille » — francophone en Flandres — « Je reste dans ma tête, en français » — elle cherche sa place dans le monde. Le « jardin » la lui fournit, ce domaine où le paysage tout entier appartient à son grand-père et où l’étang prend des allures de douves, surtout quand il héberge une baleine !

Le roman oscille dès lors entre l’amertume du rejet et l’enthousiasme de la découverte. La jeune fille s’invente des histoires pour compenser les livres qu’elle ne comprend pas. Elle se heurte aux mots qui trahissent son regard — « Dès lors que les douves ne sont qu’un étang, la maison est juste une maison. » Mais elle découvre des bonheurs d’expression dans le regard aigu qu’elle pose autour d’elle — « Ma grand-mère pèle une carotte comme si elle voulait la punir », le poirier abattu « avec ses racines tordues en l’air comme de longs doigts qui cherchent encore à se retenir. »

Le fil narratif ténu de l’apprentissage — le grand-père qui se meurt, l’intérêt éveillé par un jeune jardinier… — sert surtout à réunir ces trouvailles verbales qui traduisent son rapport malaisé au monde. On y trouve des cruautés d’enfant aux sentiments tranchés — « Je ne suis pas certaine de savoir à quoi ça sert, un grand-père » — « Elle ne sait pas que je suis en train de souhaiter la mort de son fils » — des mal-être de jeune fille qui se découvre — devant le jeune jardinier, elle a « des bonbons collants » dans la gorge, devant sa naïveté, elle ressent de la même manière le dégoût de soi-même : « quelque chose qui a envahi tout mon corps, mes bras, mes jambes, et qui me faisait comme une peau collante de l’intérieur. » Et devant l’interminable agonie du grand-père, elle n’entend plus que « des mots de maladie, d’attente, des mots qui retiennent leur souffle. »

Retour au sommaire

Yves Namur, N’être que ça, Lettres vives, 2021.

Naître et écrire : pour le poète, un seul et même verbe. Naître ? Au-delà de l’acte si commun qui nous est à tous arrivé sans qu’on le sache ni qu’on en soit responsable, c’est cette intime conviction, un jour, que l’on existe — vraiment, autrement — un retournement — ce que jadis on appelait conversion — une expérience unique et bouleversante. « Je viens donc de quitter, il y a peu, l’abîme du haut et… je nais ! » Une expérience fondatrice, quasi mystique — et même si Dieu, par moment, traverse ces pages, il ne s’agit en rien d’une mystique religieuse. Naître, c’est « entrevoir un pan de cette lumière intérieure » qui soudain éclaire différemment le monde.

Naître, c’est entrer dans une autre terre, qui est à la fois la même et tout à fait autre. Peut-être est-ce pénétrer dans « la terre de personne », qui paraît-il se trouve au Brésil : à notre époque où plus aucune terra nullius n’est donnée à découvrir et à conquérir, la « terre de personne » est une terre « donnée à qui sait regarder au-delà du simple visible ». L’explorateur en est le poète, qui a la faculté de briser la coque du réel. « Un poème arrive, et c’est le monde entier qui vacille. »

Il y a de l’exploration dans le livre d’Yves Namur. Ou plutôt du pèlerinage, un voyage au hasard des associations de pensée, des souvenirs, des images. « Pèlerin sans chemin », il s’aventure « dans le nulle part », avec pour tout bagage « des sacs de pensées vides ou vidées » — peut-être dans ce « pays de Néant vouloir » jadis évoqué par Marguerite Porete. Les guides en sont les oiseaux, qui peuplent ces lignes avec l’insouciance de ceux qui savent. Les mésanges, qui apprennent à picorer sans se poser de question ; les moineaux, indifférents au passage de Lacan, grand épouvantail vêtu de noir ; les pies, qui semblent chercher la parole originelle ; la mouette « qui plane sans fin sur l’î de l’île », et tous les oiseaux migrateurs qui « participent à cette écriture de la pensée ». Leurs apparitions subreptices sont comme un fil rouge tout au long de ces paragraphes qui semblent n’avoir d’autre logique que la digression.

Des oiseaux aux poètes, il n’y a qu’un regard. Ceux-ci ponctuent aussi ces pages de leur présence rassurante — Salah Stétié, René Char, Rilke, Antonio Porchia, Pessoa… Le monde que l’on découvre est aussi celui des livres, des nuages qui passent comme des « livres ouverts » au livre « où tout serait contenu » en passant par celui « qui s’écrit malgré moi ». « Ne suis-je pas moi-même à l’épreuve du livre ? » s’interroge le poète, au sens le plus fort du terme : « L’épreuve, comme une épée noire qui transperce le cœur et le grossit mille et mille fois. »

Entre les oiseaux et les poètes se compose un fascinant paysage où se fondent, se confondent, l’envol et l’écriture, l’errance et l’apaisement. Le livre est conçu comme une lettre envoyée poste restante à une morte, écrite « parce que justement je ne sais que te dire. » Et le miracle, c’est que le lecteur le sait, qu’il voit ce nulle part où l’on chemine, qu’il comprend la « pensée sans maître » — peut-être parce qu’à son tour, il naît.

Naître — n’être — n’être que ça : des miettes pour un oiseau, une trace dans ta main… Oui, décidément, je pense à tous les pèlerins du Néant qui m’ont guidé dans ma propre quête vers le pays du Loin-près de Marguerite Porete. « N’être en fin de compte que ça : un homme qui se tait »

Retour au sommaire

Voir aussi : La tristesse du figuier. Dis-moi quelque chose. La nuit amère.

Otto Ganz, Prière de l’exaltation, maelstrÖm reEvolution, 2021.

« Pleure, dit-elle » : le leitmotiv des premiers poèmes du recueil en pose les thématiques. Un « elle » qui semble renvoyer à la langue, cette « langue / que j’éprouve aveuglée / par l’humeur de tes yeux » lorsque l’enfant voyait l’infinité des teintes contenue dans chaque couleur avant que les mots ne « criblent » les sensations. « Pleure », injonction primordiale à l’enfant qui s’éveille au monde ; triste injonction du mot à celui qui désormais sera sommé de regarder le monde à travers leur filtre. Et que dire des « croyants d’un seul mot », qui ne disposent que du plus ténu des cribles pour percevoir le monde ?

« Pleure », parce que derrière les larmes il y a l’œil, fil conducteur plus discret dans une multitude d’images qui se télescopent et s’enrichissent mutuellement. La vision (les teintes dans les couleurs), les larmes qui brouillent la vue, l’aigle dont la vue se régénère au soleil… Tout cela forme un tout cohérent, qui nous parle de l’illusion et de la lucidité, de leur nécessité à toutes deux, car sans lucidité il n’y a que tromperie, mais sans illusion la vie n’est plus possible. Et les images s’enchaînent, réduisant une à une à la boue, à la merde, à la pourriture, toutes les illusions traquées par la lucidité — les « dieux risibles », les « poètes crédules », l’alliance de l’esprit et de la peau, le terrible mensonge d’une histoire commune, la foi en un au-delà plus serein, la fierté de l’homme réduite à son animalité de singe, de fourmi, de corbeau, d’étourneau, à ses déjections ou à son destin de cadavre.

« Pleure », oui, et « hurle », bientôt, « dit-elle », toujours, « supplie », dans une litanie ascendante qui culmine sur la révolte — « rugis dit-elle charge oui rue » — l’acceptation, puis le pardon, la dure lucidité de celui dont l’odorat s’est imprégné de la pourriture, avant de gravir à son tour la colline suivante : celle de la joie, de l’exaltation.

Pour que gronde une plainte

il convient de tendre la corde

de la réalité à rompre

Et le chant, alors, même faux, même s’il s’étrange ou renâcle, « accouchera / au final de la joie ». Il faut déchiffrer une à une, dans l’ordre du recueil, les injonctions scandées qui culminent sur l’exultation, la louange et la prière, dans un vocabulaire épuré de toute religion. Jusqu’à cette constatation finale : « Sans cœur on n’éprouve / aucune faim ».

Tout poème est d’abord une lecture. Celle-ci n’est que la mienne. D’autres sans doute la contrediront. Mais toutes aboutiront au même constat : on ne sort pas indemne de ce recueil d’une richesse fascinante.

Retour au sommaire

Voir aussi : Pavots, Matière d'être, Du fond d'un puits, Technique du point d'aveugle, Les Vigilantes, On vit drôle.

Patricia Castex Menier, Sylvie Fabre G., Accoster le jour, La Feuille de thé, 2021.

Ce

fut un long voyage

la

nuit à présent

est à quai

(P.C.M.)

Le ton et le thème sont d’emblée donnés. L’écriture est un voyage, en particulier l’écriture à deux, qui rebondit d’un interlocuteur à l’autre, qu’un mot relance comme une escale. Le temps est un voyage, en particulier la nuit, qui nous embarque dans un rêve qui ne connaît ni temps ni lieu. À nous de « terminer la traversée » en arrimant le jour à la terre. Le jour alors sera un nouveau voyage, par terre, cette fois, où il faut avancer pas à pas, trouver un « souffle nouveau ». Avec le vague désir de repartir, de retourner au quai d’où se détacheront de nouveaux navires. Le voyage du temps est circulaire, on sait que la nuit reviendra et l’image de la « roue cosmique » émerge du dialogue.

Autour de cette thématique, les images s’inscrivent tout naturellement dans l’imaginaire commun. Les rêves sont la cargaison des nuits, les cales sont pleines, l’éveil les déchargera. Mais qu’en ferons-nous alors ? Sous la lumière du jour, l’évidence nocturne devient « le lourd bagage de l’énigme ». Il ne faut pas l’alourdir en tâchant de la résoudre, mais la laisser porter par l’écriture, par la poésie, qui appartient au même monde et qui nous déchargera du passé.

Personne ne veut croire

son corps affrété

mais la langue y pense

(S.F.)

« Charger la langue », c’est aussi apprivoiser le passé, comme on longe le fleuve depuis son estuaire pour remonter à la source. D’autres images ouvrent d’autres perspectives dans l’esprit du lecteur, car la lecture aussi est un voyage. Sur le pont du navire restent « les aimés ». Est-ce vers eux qu’il faut se retourner ? Ou faut-il laisser la mémoire veiller « sur le passé heureux » ? Le voyage ne va pas sans ses « brassées d’adieu », sans ses espoirs de découvertes, sans ses renaissances à un monde neuf à chaque aurore. Alors les mots sont des visages de fugitifs « qui hantent au présent » nos souvenirs, dans un autre lieu, un autre temps où vie et mort ne sont qu’un seul et même voyage.

le poème,

séjour des ombres

et gardien des métamorphoses.

(S.F.)

Retour au sommaire

Voir aussi : X fois la nuit, Passage avec des voix, Suites et fugues, Le dernier mot, Soleil sonore, Adresses au passant, Bouge tranquille, Al-Andalus. Chroniques incertaines. L'insinct du tournesol. Cargo. Havres. Contre-jours.

Werner Lambersy, Mémento du Chant des archers de Shu, postface d’Otto Ganz, maelstrÖm reEvolution, 2021.

Le Chant des archers de Shu, voici quelque trois mille ans, évoquait la nostalgie de soldats chinois en campagne contre les Mongols et leur sentiment, à leur retour, de n’être plus vraiment chez eux. La souffrance les a marqués à jamais. En 1915, Ezra Pound en publie une adaptation personnelle, à laquelle fait écho le Mémento de Werner Lambersy. La transmission constitue le cœur même des deux longs poèmes qui constituent ce recueil, jusqu’à la postface d’Otto Ganz qui a son tour s’approprie le texte de Werner Lambersy.

Le premier poème, « Mémento du Chant des archers de Shu », se construit autour d’une formule obsessionnelle, « Nous ne serons plus là » ; le second, « Contumace », se construit autour d’une formule opposée : « Je n’étais pas là ». Le passé, le futur ; le singulier, le pluriel ; l’éternité qui nous précède et celle qui nous suivra. Entre les deux, ce bref passage de la vie où l’on ne fait, en fin de compte, que rejoindre le grand troupeau de ceux qui ne sont plus. C’est pour ceux-là aussi que l’on vit, par contumace, — « Ô vous / mes débranchés de / la surface ». Tous ceux qui nous ont été repris « comme on coupe à table / et au couteau / un fruit tombé de l’arbre ». Cela pourrait paraître désespérant, désespéré ; c’est au contraire apaisé, apaisant. Car « le vide est plein / de vos voix et c’est une chose qu’on n’est / pas prêt de me reprendre ! »

Ce second poème pourrait servir d’introduction au Mémento qui le précède. Ne sont-ce pas aussi les archers de Shu, ces disparus dont nous porterons à tout jamais la trace ? Et en assumant la longue plainte des archers — « Nous ne serons plus là » — le poète ne les rejoint-il pas dans ce lointain passé qui sera notre futur ? Le poème évoque longuement la fin — la fin du monde, la fin de l’homme — dans un camaïeu de rouge qui s’élève au cosmique — l’incendie, le soleil mourant — en se fondant sur le plus banal quotidien — la betterave, le rouge-gorge, les fruits… ou la prétentieuse rosette au revers des vestes. Le rouge du sang, le rouge du feu, le rouge du vin, mais aussi le rideau rouge que le soleil tirera un jour sur le théâtre du monde.

Ici encore, ce qui pourrait apparaître comme désespérant, désespéré, n’est qu’un chant apaisé de confiance. « Nous ne serons plus là ! / Mais nous aurons été » : celui qui a pleinement vécu aura participé à la beauté du monde, et cela, rien, pas même la mort, ne le lui reprendra. Et pour cela, peut-être, lorsque le soleil même s’éteindra, longtemps après les derniers hommes, peut-être le poète se retrouvera-t-il « en filigrane à [son] apothéose ». Oui, ce chant qui s’ancre dans la fin, dans le néant, est un grand chant d’espoir, pour ceux qui sont « pétris de plénitude », car en se fondant au monde ils ont échappé à la contingence. « Souviens-toi comme l’univers / Faisait / De nous la totalité de l’avenir ». Ceux qui ne sont pas là, à l’inverse, sont ceux qui n’ont connu que les fleurs sans parfum, le sexe sans amour. Chanter, même la fin du monde, c’est entrer dans une autre dimension. Nous ne serons plus là… « Mais nous aurons chanté / Dansé bu ri et loué de n’être plus là ».

Cette confiance absolue dans les forces de l’amour, de la fusion cosmique, de la poésie est une constante dans l’œuvre de Werner Lambersy — ce n’est pas un hasard si apparaissent, au détour d’un vers, Ulysse, les komboloï, le chant d’Orphée qui font de ce Mémento un regard rétrospectif sur son œuvre. Rarement elle n’a été si lucide, si évidente, jusque dans ses paradoxes, car en fin de compte, « On meurt / toujours d’un poème sans pouvoir / l’achever ». Qu’importe, puisque le poème nous dépasse et nous emporte avec lui ? En cela, le chant des archers de Shu, qui ne se sentent plus chez eux à leur retour, est un chant de victoire. Le poète, avec eux, a conquis un ailleurs qui échappe au temps et à la destruction.

Retour au sommaire

Voir aussi : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Le Grand poème. Ligne de fond. Le jour du chien qui boîte. Table d'écoute, Les convoyeurs attendent, Dormances, Et plus si affinités, Entrées maritimes. Agendada. Mes nuits au jour le jour.

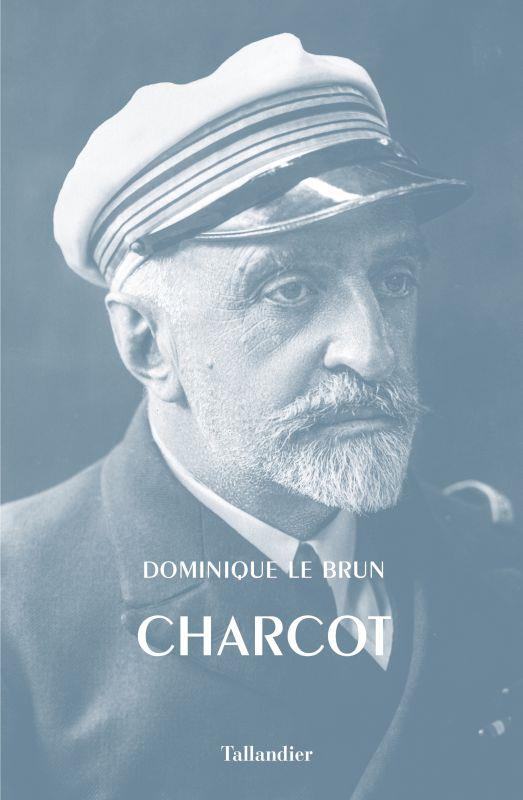

Dominique Le Brun, Charcot (préface Anne Manipoud Charcot), Tallandier 2021.

Dans la mémoire collective, le nom de Charcot évoque d’abord un médecin, le neuropsychiatre Jean-Martin, maître de Freud, qui a laissé son nom à une maladie et à un hôpital. Mais les lecteurs de Dominique Le Brun se souviennent peut-être qu’il a évoqué dans Les pôles, une aventure française le destin étrange de son fils Jean-Baptiste (1867-1936). Cette biographie, abondamment illustrée, répondra aux curiosités suscitées par un chapitre de l’exploration des pôles…

À commencer par sa jeunesse dans les traces de son illustre père. La tradition familiale a conservé une vision téléologique de son enfance. Les jeux avec de petits bateaux quand il avait trois ans, la curiosité et l’audace dont il faisait déjà preuve, les bateaux crayonnés dans les marges des cahiers d’écoliers, et cette question qui revenait devant chaque interdit : « Pourquoi pas ? » Tel sera le nom de plusieurs de ses bateaux, et notamment de celui sur lequel il trouvera la mort !

Destiné lui aussi à la médecine, Jean-Baptiste se laisse rattraper par sa passion pour les navires. Et c’est ainsi qu’il sera missionné par le ministère de la Santé pour étudier l’apparition soudaine du cancer dans les îles Féroé. C’est alors qu’il découvre sa vocation d’explorateur polaire. Le polar gentleman, comme on le surnomme, va s’illustrer par ses expéditions dans l’Antarctique. La guerre de 1914 lui permet de mettre son expérience au service de sa patrie en inventant d’ingénieux cargos pièges contre les sous-marins allemands.

Dominique Le Brun, écrivain de Marine, évoque avec la précision de l’historien et l’expérience du marin cette vie d’aventurier à la fois intrépide et humaniste, qui sait que l’organisation d’une fête fait partie de la réussite d’une expédition, qu’une victoire à la guerre ne vaudra jamais une exploration, et qui ne conçoit pas une expédition au Groenland sans sympathiser avec les Inuit... Son livre, bien documenté et d’une écriture alerte, fourmille d’anecdotes d’un autre temps. Ne retenons que celle-ci, qui concerne son père Jean-Martin : fils de charron carrossier, il n’est pas destiné à une carrière médicale. Mais son père souhaite quand même payer des études à un au moins de ces quatre garçons : il leur propose d’essayer tous une année de lycée ; celui qui aura obtenu les meilleures notes pourra poursuivre ses études. On connaît la suite…

Voir aussi : Vauban, L’inventeur de la France moderne, Quai de la douane, Antarctide, le continent qui rendait fou, C'est pas la mer à boire. Erik le Rouge, La saga des vikings vers l'Amérique.

Retour au sommaire

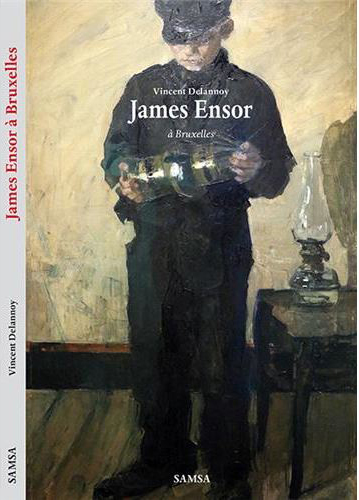

Vincent Delannoy, James Ensor à Bruxelles, Samsa, 2021

Ensor ? Le peintre d’Ostende… L’image est bien ancrée dans les esprits. Mais pour un peintre belge de la fin du XIXe siècle, le passage par Bruxelles est obligatoire. La capitale est incontournable : là sont les ateliers de gravures les plus performants, les galeristes, les collectionneurs, les musées, les salons et les expositions… Aussi les cercles d’artistes s’y réunissent-ils plus qu’ailleurs. On ne s’étonnera donc pas des liens étroits entre Ensor et la capitale. Cela méritait sans doute un livre qui les détaille et précise les données factuelles : où logeait-il, chez des amis, à l’hôtel, quels étaient ses contacts, comment était-il accueilli ?

Plus difficile à cerner est l’impact de Bruxelles sur son œuvre. Certes, un de ses tableaux les plus célèbre, l’Entrée du Christ à Bruxelles, la met en scène. Mais le peintre ostendais entré sur le lieu de sa gloire et de sa Passion ne pouvait que s’identifier au Nazaréen entrant à Jérusalem. Même montée vers la grand-ville, même accueil, même incompréhension et mêmes souffrances. Et puis, la ville adaptée à la vie moderne par le percement de grands boulevards formait le théâtre idéal pour les représentations de foules. Pourtant, rares sont les tableaux où il utilise ce formidable espace scénique. Bruxelles ne semble pas l’avoir fortement inspiré.

Une monographie de ce type a forcément ses passages obligés : description du Bruxelles de l’époque, accueil de la critique, enquête sur les amis… Mais forcément aussi, les questions qui se posent sont bien plus vastes : on retrouve aussi bien Ensor à Ostende, à Paris ou à Liège, on s’intéressera à sa surprenante perte d’inspiration… La meilleure partie de cet ouvrage — malheureusement fort brève et reléguée à sa fin — naît d’une question toute simple mais essentielle : qu’est-ce qui a permis à des peintres provinciaux de participer à de grands courants nationaux et internationaux ? La réponse est évidente, mais n’est pas souvent évoquée : l’expansion de la communication, le train et la poste. Dans les deux sens, d’ailleurs : si le train permet au peintre de rejoindre facilement la capitale, il permet un développement de la villégiature à Ostende, où se retrouve un public huppé d’amateurs. Cette belle idée, servie par une enquête méticuleuse, aurait sans doute mérité d’être approfondie.

Pascale Toussaint, Une sœur, Onlit, 2021

Lorsqu’elle se rend à l’hôpital pour récupérer les affaires de sa tante décédée, Claire, la narratrice, ne se doute pas que sa vie va s’en trouver bouleversée. La tante Agnès était religieuse depuis ses vingt ans. Et pourtant, dans sa valise, on retrouve des sous-vêtements en dentelle. Et pourtant, elle était gourmande, incapable de résister à du chocolat. Et pourtant, sous son voile, elle avait gardé sa chevelure rousse. « Ils ont voilé Agnès, mais, Lilith clandestine, elle a gardé ses cheveux. » Quelque chose cloche, qu’il va falloir éclaircir. Alors, Claire se met à enquêter. « Dans quel monde étrange vivait-elle ? »

Une enquête familiale, sans doute. Mais de la famille nombreuse (cinq frères et sœurs à la génération de Claire, sept à celle de sa tante), il reste bien peu de vivants capables d’évoquer les souvenirs. Alors l’enquête commence par elle-même. Élevée religieusement avant de prendre ses distances avec la religion durant ses études de pharmacie, elle se sent complice de sa tante, de ses secrets de femme. Elle a vécu l’emprise des religieuses et des prêtres, les peurs savamment entretenues, la tradition d’obéissance. « Accepter est plus facile et réconfortant que refuser, surtout à sept ou huit ans. » Elle a vécu les aspirations à la certitude, avec sa mère pour qui la religion tenait lieu de garde-fou. Elle a vécu, c’est vrai, le ras-le-bol de la vie quotidienne et la tentation de la rupture avec cette course permanente. « Et puis, comme tout le monde, souffrir d’être à l’étroit, de manquer d’air : les trous dans le budget, la paperasserie, les rappels de factures qui ont rejoint spontanément le courrier indésirable… Au couvent, rien que le Silence, la Joie, le Chant. »

Mais elle a vécu, surtout, des révoltes qu’elle attribue par osmose psychologique à sa tante. La « petite sauvageonne » a grandi dans le féminisme. Elle s’insurge contre la domination des mâles qui s’immisce jusque dans la religion— si Dieu était une femme, n’est-ce pas les hommes qui se retrouveraient voilés ? L’emprise des prêtres sur les religieuses ne perpétue-t-elle pas une forme de patriarcat ? Aussi, quand son ami lui propose de l’épouser, elle répond : « Que tu m’épouses, Philippe ? Tu veux dire que nous nous mariions, j’espère. »

C’est à elle, d’abord, qu’elle pose les questions. Pourquoi se voiler ? Y a-t-il un besoin de se dématérialiser ? Un goût de l’uniforme ? Mais pour les hommes, l’uniforme démultiplie la virilité, c’est l’inverse pour une religieuse : « C’est le seul uniforme qui gomme la femme. » Qu’a-t-elle voulu gommer ? Pourquoi Agnès s’enfermait-elle ? Avait-elle peur ? Cela aussi réveille des souvenirs personnels. « Mes héroïnes favorites étaient la marâtre de Blanche-Neige et Cruella parce qu’elles m’effrayaient. » Mais qu’est-ce qui effrayait Agnès ? Et pourquoi, à vingt ans, quitter brusquement son fiancé ? Refus d’entrer dans le rôle d’épouse ? Au point de renoncer à la sensualité, quand on en garde les signes jusqu’à sa mort ? « On ne choisit pas la chasteté. Ça cache quelque chose. » Dans sa mémoire, un lien troublant unit des domaines pourtant si opposés : « J’apprenais les mots du sexe en même temps que ceux de la religion comme s’ils allaient de pair »

Alors la quête s’élargit auprès des tantes survivantes. Entre les mots, discrets, par des bribes de confidences, elle reconstitue une histoire tue. Un père trop tendre, mais jusqu’où, une mère morte, une sœur suicidée. Et d’étranges coïncidences qui finissent par constituer une responsabilité larvée, qu’Agnès n’a pu assumer. Tout cela constitue-t-il une histoire ? Dans sa tête, dans la tête du lecteur, peut-être. Mais rien ne peut être dit. « À toi de rassembler les morceaux »

Dans une écriture sobre, dépouillée, qui se permet exceptionnellement quelques belles images (« Des lys blancs explosent sur une marche près du cierge pascal »), Pascale Toussaint tente ici un portrait en diptyque, nièce et tante, dont on comprend d’emblée qu’il concerne toutes les femmes et tous les hommes conscients de ce qu’ils leur ont fait subir au nom de… Les points de suspension en disent plus long que les mots.

« Tout le monde sait bien qu’aucune femme n’a plus à se cacher les cheveux au nom de…

—Mais en quoi ça nous regarde ?

C’était la vie d’Agnès. »

Retour au sommaire

Flore Berlingen, Recyclage, le grand enfumage, Rue de l’Échiquier, 2021.

Pour rompre avec la société de consommation d’économie linéaire (produire, acheter, jeter), la fin du XXe siècle a inventé l’économie circulaire (produire, acheter, recycler). Était-ce une stratégie efficace ? Non, apparemment, puisque les écologistes prônent désormais une troisième voie, celle du réemploi : une politique de consignes de verre plutôt que de recyclage des plastiques, de réparation des objets plutôt que du recyclage de leurs matériaux.

Le recyclage aurait-il donc été un écran de fumée ? Peut-être. Il nous rassure sur le sort de nos déchets et nous encourage à rejeter (en triant) plutôt qu’à réparer ou réutiliser. Or la politique du recyclage a ses limites et ses pièges. C’est à leur analyse qu’est consacré ce livre. Le premier problème est l’impossibilité matérielle de recycler en totalité les emballages et produits que nous consommons. Pour certains, comme le polypropylène, parce qu’il n’existe pas de filière. Pour d’autres, comme le bois, parce que les filières sont surencombrées et que les matériaux recyclés ne trouvent pas preneurs. Pour d’autres encore parce que l’adjonction de nombreux additifs (colorants, opacifiants…) perturbe le tri.

Le deuxième problème tient à l’impossibilité de recycler à l’infini : dispersion des ressources (certains métaux se retrouvent en quantité infime dans les produits les plus divers, ce qui rend impossible leur collecte), imperfection des techniques (après quelques recyclages, le matériau n’a plus de valeur commerciale), impact négatif des techniques de recyclage (qui utilisent des chaleurs intenses, donc qui consomment de l’énergie)…

Le troisième problème naît d’une communication habile, qui donne l’impression au citoyen que tout fonctionne parfaitement. Un message « Pensez au tri ! » sur un emballage ne signifie pas qu’il soit recyclable, mais qu’on doit le jeter dans une poubelle à déchets ménagers. De même pour un logo assurant que l’on participe à l’économie circulaire, mais par un financement des éco-organismes et non par l’utilisation de produits recyclables. Conséquence : « le recyclage est devenu l’alibi et le débouché d’un modèle de production et de distribution mondialisé fondé sur l’usage unique. »

La solution ne viendra pas d’une baguette magique. Tout est à revoir dans le système actuel : l’organisation des filières, les soutiens publics au secteur, la communication… L’autrice appelle pour cela à une autorité de régulation aux pouvoirs étendus, des interdictions, des règles fiscales, l’adoption de standards qui permettraient d’optimiser le recyclage, la restriction des colorants ou opacifiants... Cela ne peut se faire que par une autorité politique forte et par une sensibilisation des consommateurs. Tel est le but de ce livre.

Son problème, c’est sans doute que ces derniers — nous — n’ont guère de moyen d’agir efficacement sur les causes, ni par le choix des produits, ni par l’élection d’un homme politique. Depuis que télévision et réseaux sociaux nous informent sur les étiquettes, on ne fait plus guère confiance aux logos dont on nous a appris à nous méfier — cela n’a pas conduit à les remplacer par des étiquettes plus honnêtes. On a également compris que les promesses du candidat Macron ne seraient pas tenues sur ce point. Et la pandémie de 2020 a donné un nouveau souffle au plastique et à l’usage unique, en particulier des milliards de masques… Que restait-il au consommateur pour tâcher d’inverser la tendance ? Le tri. Et voilà qu’on apprend qu’il est inefficace.

Retour au sommaire

Geneviève Damas, Jacky, Gallimard, 2021.

En 2018, Geneviève Damas a lancé avec deux autres romancières un atelier d’écriture dans trois écoles de confession différente. Cette initiative généreuse ne pouvait pas rester sans écho dans son œuvre romanesque. Il est question ici d’une rencontre entre des élèves d’une école juive et d’une école musulmane où chaque partie doit « éprouver sa tolérance ». Le premier malaise dissipé, deux adolescents se découvrent ; commence alors une histoire d’amitié absolue et salvatrice.

Bien sûr, l’autrice a exploité des situations extrêmes, des obstacles apparemment infranchissables entre les deux garçons. Le musulman est le fils d’un ouvrier et d’une infirmière ; le juif, d’un chef d’entreprise. L’un ressasse le sort des Palestiniens ; l’autre, les victimes de la Shoah. Celui-ci vit dans une famille généreuse et unie ; celui-là, dans un couple qui se déchire. Le premier a fugué à quinze ans pour aller combattre en Syrie, le second souffre d’une surprenante kleptomanie. Mais l’amitié est plus forte que ces oppositions parfois caricaturales. Leurs faiblesses (tous deux sont suivis par un psychologue ou un assistant judiciaire) deviennent leur force, des failles dans leurs certitudes qui permettent de comprendre autrui. Par l’écriture — l’atelier d’écriture, le mémoire de fin d’études, les graffitis sur les murs… — ils parviennent à analyser leurs sentiments et surmonter leurs préjugés pour envisager différemment leur avenir. Mais on devine déjà qu’ils ne parviendront pas à briser les préjugés de leur entourage.

Le principal problème de ce roman bien mené est sans doute de ne guère réserver de surprises. Tout y est attendu, des inévitables revers aux grands élans qui leur permettent de les surmonter. Dès la disparition du portefeuille d’Ibrahim, on comprend que Jacky l’a volé ; dès que ce dernier se dégage d’une agression, on devine que c’est pour aller chercher du renfort. On aimerait tant croire à cette amitié salutaire. Mais l’autrice veut tellement nous en convaincre qu’on n’y parvient pas vraiment.

Retour au sommaire

Emmanuelle Dourson, Si les dieux incendiaient le monde, Grasset, 2021.

Une famille déchirée sur trois générations, à la suite d’un « péché originel »… Il y a d’abord le grand-père, Jean, qui ajoute à la douleur morale la douleur physique d’une blessure à la jambe qui le cloue au lit. Il y a sa femme, Mona, narratrice intermittente, morte noyée dans un lac, mais dont l’âme inapaisée cherche à renouer les fils brisés : « la sangle de mon âme, détachée, et mon âme bientôt flottante errante, à la recherche de l’enfant perdu, mon âme enfin délestée mais que quelque chose rattachait encore à la terre — un reste d’humanité. »