Julie Neveux, Je parle comme je suis, Grasset, 2020

« Moins on réfléchit aux mots que l’on dit, à l’ordre dans lequel on les dit, plus on est le vecteur inconscient de l’air du temps. » Aussi n’est-il pas inutile de traquer ces discours qui nous échappent, parce que « notre époque prend la parole à notre place ». Julie Neveux, qui enseigne la linguistique cognitive à la Sorbonne, sait que les mots ne se contentent pas de décrire le monde : ils décrivent la façon dont nous le percevons. Elle a donc entrepris un « portrait linguistique » de notre époque à travers les mots qu’elle invente, les tics de langage, les expressions nouvelles ou renouvelées. La linguistique s’allie alors à la sociologie. L’expression « homme augmenté » véhicule par exemple « une conception très spéciale de l’être humain », puisqu’elle suppose que l’homme est sécable, constitué d’éléments dénombrables auquel on peut ajouter « un bout de non-homme ». Le terme « augmenté », en effet, ne s’utilise que pour renvoyer à un ensemble d’unités (on augmente le nombre de m2 d’une pièce) mais non à une unité insécable (la pièce se retrouve agrandie, mais pas augmentée). L’homme augmenté ne se trouve donc pas amélioré, mais fragmenté.

Autre exemple lumineux : en changeant l’expression des sentiments (par des émoticônes), on risque de changer nos émotions, non seulement en négligeant leurs nuances, mais en les réduisant à leur expression virtuelle, voire visuelle. Qui pleure encore de rire ? Certainement pas tous ceux qui cliquent distraitement sur un visage souriant, la larme à l’œil… Il s’agit plus d’un tic de surfeur pressé qui oublie de vivre ses émotions. De même, un petit cœur ou un embrasement expriment la passion sur une application de drague… utilisée précisément par « ceux qui n’osent pas aborder une personne qui leur plaît dans la rue » !

Ces analyses constituent la partie la plus convaincante de cet ouvrage. On y découvre les « lettres » de noblesse de la colère, jadis considérée comme une mauvaise humeur et désormais l’expression légitime d’une revendication, ou le danger de concrétiser un terme abstrait par une préposition marquant le lieu (« être dans le mépris » n’est pas exactement « mépriser », on ne travaille pas de la même manière « sur un tapis » ou « sur un sujet génial »), ou la manière de transformer un exercice en science par un simple préfixe (« exercice transdisciplinaire » fait tout de suite plus sérieux). La langue devient alors un symptôme des crises que nous traversons, mais peut aussi proposer un médicament pour en sortir.

L’étymologie est appelée à la rescousse, peut-être pas de façon convaincante (qui a encore conscience de l’origine des mots qu’il emploie ?), mais de façon efficace. Quand on like, on ne pense sans doute pas à la parenté du terme avec le lich, Leich (cadavre), mais on peut réfléchir à sa double descendance en anglais : like (aimer) et like (comme). Le passage du log au web log puis au blog est très instructif, mais n’apporte pas grand-chose à la compréhension du phénomène. Julie Neveux doit admettre elle-même que le troll informatique, correctement issu de l’anglais troll lui-même emprunté à l’ancien français troller, doit bien plus dans la conscience collective actuelle au troll, ce méchant lutin scandinave ! Telle est sans doute la limite de la méthode.

Car la multiplication des domaines analysés et la place réduite qui leur est accordée (près de 130 mots abordés en 280 pp.) condamnent l’autrice à la superficialité. Certes, il est permis d’analyser le suffixe –cide, mais le débat sur l’introduction du féminicide dans le code pénal mérite bien plus qu’une demi-page. Sur des sujets sensibles (MeeToo, le décolonialisme…), l’analyse devient caricaturale, et parfois paradoxale : peut-on sans analyse de fond décider qu’une « blague potache » présente « des fins de moquerie raciste » ? Elle débouche fatalement sur une moralisation bien loin de la démarche scientifique (« la dette contractée par le sexisme est encore lourde », « s’il y a des excès dans l’entreprise de déminage, il est à la mesure de l’excès de souffrance »). La linguistique introduit efficacement le débat ; elle ne peut le résumer, ni justifier des conclusions hâtives.

Le passage de l’expression au contenu peut aussi poser problème. Il est intéressant, par exemple, de se demande « comment le suffixe –ing peut (dé)valoriser ». Mais au terme de l’analyse, la réponse est dans le sens du verbe auquel il s’accole et non dans le suffixe lui-même, ce qui n’est pas très original… Et lorsque l’on se risque trop loin de son domaine de compétence, on peut se prendre les pieds dans sa démonstration. Pour expliquer le mot « algorithme », Julie Neveux cherche ainsi le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) entre 40 et 100 selon le bon vieil algorithme d’Euclide. Le simple bon sens nous dira qu’il s’agit de 20 (5x20 = 100 ; 2x20 = 40). Une démonstration nébuleuse aboutit néanmoins à « élire » (!) 5 comme PGCD entre les deux nombres. « Si vous n’avez rien compris, c’est tant mieux, car ça vous permet de mieux percevoir l’effet que peut faire sur vous le mot “algorithme” aujourd’hui. » Malheureusement, si l’on n’a rien compris, c’est surtout parce que la démonstration était erronée. Et algorithme ne me fait pas très peur.

Outre ces dérives que l’on pardonne volontiers, la présentation peut cependant se révéler agaçante. La multiplication des parenthèses, des incises, des notes de bas de pages qui précisent un point d’analyse, ne contribue pas à la clarté de l’exposé. L’usage hésitant des pronoms personnels (le lecteur peut, sur la même page, être qualifié de nous, de tu, de il, ou de vous) n’est guère plus engageant. Mais surtout, le ton condescendant du professeur-qui-sait face au lecteur-qui-apprend est parfois très lourd. Prise entre la peur d’être un « intello-chiant » et la volonté d’écrire « un bouquin de linguistique assez pointu », Julie Neveux a choisi comme moyen terme « un livre de linguistique marrant ». Ce qui est étrange, après la pertinente critique de l’expression « en même temps », c’est qu’elle parvient à être « en même temps » l’une et l’autre. Le mélange des niveaux de langage est parfois déroutant. En quelques lignes, on passe du « moi-mignon un peu moignon » à l’ancrage spatio-temporel des déictiques, comme si le jeu de mots pouvait faire passer la pilule de l’exposé technique. L’information est volontiers répétée sous ses formes savantes et populaires : un mot peut être « usé sémantiquement, foutu » (ce qui revient au même), un salut distrait devient une « formule de cohésion sociale du matin, un petit moment de connivence pour se faire plaisir ». Ailleurs, une interjection infère une connivence de potache contre les boucs émissaires consacrés (« condamné, comme il se doit, taratata, par l’Académie française »). La première fois, cela fait sourire. À la longue, cela agace. Car en fin de compte, « C’est quiqui les ninfantilisés ? » C’est nous.

Retour au sommaire

Amina Saïd, Dernier visage avant le noir, Rhubarbe, 2020

« Être réduits au silence ». Image de la mort, pour un poète. Et dès le titre, la couleur — noire — est donnée. Mort individuelle, sans doute, retour au néant qu’il nous faudra bien affronter. Mais aussi la mort d’une culture, d’un humanisme, devant le spectacle du monde. « La vague ensevelit le jour d’un enfant / dans les eaux troubles / de l’injustice et du cynisme » — comment ne pas songer au corps échoué du petit Aylan, qui a marqué, voici cinq ans, la fin de l’innocence occidentale ? Et plus largement encore, l’époque est à l’apocalypse : « nous entrons dans l’hiver des hommes / regarder la terre désormais / nous prive de rêver ». Alors, « qui cherche encore un sens / au mot avenir » ?

Un implacable désespoir traverse le nouveau recueil d’Amina Saïd. Une conscience aiguë du désastre individuel, social, cosmique. Et un refus des facilités intellectuelles que nous offrent les rêves et les religions. Dans la toile d’araignée de nos angoisses, la tentation est forte de s’inventer un autre destin. De se forger, « avec les outils du rêve », un « semblant de lieu » où se réfugier — paradis, Terre bis ? Illusion, aussi vaine que dangereuse. La seule façon d’affronter le néant est celle des mystiques — ces poètes sans mots — : l’accepter comme une promesse, celle d’une naissance à une autre dimension. La poésie, comme un « œuf céleste », offre cette seconde naissance : « renaissants / nous serons de retour / en pays de pur néant ». Transmuer l’angoisse en espoir en refusant de se voiler la face par des chimères, tel est son miracle : « nous ne redoutons pas la mort ». Tel Isis en quête des fragments d’Osiris défunt — dans un des plus beaux textes de ce recueil — le poète ratisse le néant, convaincu que « le monde existe dans un poème ». Il nous apprend à « parler la langue arbre », à défaire, par le Verbe, le temps linéaire pour entrer dans celui de l’éternité, qui n’a pas de fin puisqu’il n’a pas de commencement. Cela ne s’explique pas, cela se vit, et la Grâce du poète est de pouvoir, fugitivement, le traduire en mots. Alors, si « le vide donne son sens au plein », peut-être le mot « avenir » retrouvera-t-il un sens — non celui du futur dans un temps linéaire voué à la finitude, mais celui d’une échappée hors d’un monde qui semble approcher de sa fin. Quelques instants, le temps d’un poème — mais c’est assez pour y nicher toute une éternité.

Alors, dépêchons-nous, car le bruit du monde est tel que parfois nous ne percevons plus la langue intérieure — « alors se tarit le poème ».

Voir aussi : Le corps noir du soleil. Chronique des matins hantés.

Retour au sommaire

Alain Kewes, Au pays du roi qui inventa l’écriture, éditions Henry, 2020.

Pour tous ceux qui, comme moi, détestent les récits de voyages et les carnets de notes qu’un écrivain se croit obligé de mettre dans ses bagages dès qu’il franchit son seuil, voici une excellente occasion de se guérir de cette inexcusable maladie pour un lecteur qui se veut moderne. Car oui, il s’agit ici d’un récit de voyage en Corée ; mais non, il ne ressemble à aucun autre, sinon à des rêveries d’un promeneur solitaire qui aurait traversé la moitié du monde pour en retenir une soixantaine de pages... Alain Kewes n’a nullement l’intention de raconter la Corée à ceux qui ne la connaissent pas. À quoi bon, à l’heure où il suffit de surfer sur Internet pour pallier toutes ses lacunes ? Raconter la Corée supposerait de vérifier à l’infini les informations que l’on rapporte, nuancer les impressions forcément caricaturales, corriger les erreurs fatales quand on ne maîtrise ni la langue ni les codes culturels. « À vouloir être vrai, plus aucun discours n’est possible. Plus aucun carnet de voyage en tout cas. » Alors, tant pis si Wikipédia prétend que la Corée est un pays à 70 % montagneux : la première impression du voyageur est d’atterrir dans une platitude digne de la Beauce ! Cela mérite d’être souligné : il ne s’agit pas de dire le réel, mais le vrai, tel qu’il l’a vu. Et cela nous vaut des réflexions surprenantes. Ne cherchons pas, par exemple, la description d’un temple ou des statues des divinités. On attire plutôt notre attention sur l’effort de la montée, les temples étant le plus souvent en hauteur. Et donc sur l’essoufflement du pèlerin, lorsqu’il arrive, la conscience critique émoussée, devant le dieu…

Conscient qu’il s’agit de « rendre compte du voyageur plus que du voyagé », Alain Kewes dépeint le regard sur lui-même regardant la Corée. « Voyager, c’est flâner dans sa propre histoire », il en est persuadé. Éveiller un souvenir lointain au hasard d’une coïncidence, oser le quiproquo, prendre les fruits du ginkgo pour des mirabelles (puisqu’on est Lorrain…) mais ne vérifier qu’après son retour. « Marcher dans une ville inconnue, c’est s’entrelacer de souvenirs, s’encoconner de fils dont l’autre bout manque souvent, parce qu’il y a des absents, des jamais plus. » Telle est la première surprise, rarement soulignée par les Tartarins dans les Alpes : le temps du voyage n’est pas celui de la vie quotidienne. En temps ordinaire, nous sommes tendus par nos responsabilités. Partir, c’est d’abord s’abandonner aux autres, « se rendre, se vouloir fragile, à la merci des autres ». On y gagne une somptueuse liberté : celle de « n’y être pour rien », et, conséquence inattendue, « de s’apercevoir qu’en lâchant prise, on ne tombe pas forcément dans l’abîme. »

Et pourtant, tout en restant ancré dans son propre passé, le voyageur est attentif aux petits détails qui l’intriguent. Ses pages sont remplies d’instantanés croustillants, de détails sans importance qui font autant réfléchir que sourire : le chauffeur qui s’incline à l’horizontale devant chaque voyageur descendant de son bus, l’absence de dévidoirs de papier toilette, la statue de l’inventeur du service postal ou celle, semble-t-il, d’un lanceur de bombes face à une banque… Certaines scènes sont désopilantes, comme la surprise d’une touriste américaine qui lui demande de la prendre en photo. Et l’imagination du romancier par moments se débride. Face aux croix gigantesques des églises rivales, il songe à des publicités de Broadway, à des boniments de camelots, et finit par imaginer des « cris de Séoul » : « Salut de l’ââââme ! », « Foi bien fraîîîîche, origine garantie ! », « Pour un Dieu cru, dix saints offerts ! » Le poète facétieux imagine la Corée pendue entre la Chine et le Japon, comme une andouillette entre deux colosses. Un trublion solfiste se permet d’audacieux jeux de mots sur les « missiles sol-sol (si, si, j’ai vu le film qui en atteste) » ! Et l’éditeur se réjouit de visiter le pays d’un roi érudit, qui inventa l’écriture après s’être rendu compte qu’un de ses sujets avait été condamné faute d’avoir pu lire le droit rédigé en idéogrammes chinois. La nouvelle langue, boudée par les érudits, s’est imposée grâce aux romans populaires, lus par des femmes. Voilà qui mérite d’être signalé dès le titre de l’ouvrage !

Pourtant, culpabilité occidentale oblige, il s’efforce d’être un visiteur bienveillant, « d’accueillir ce qui se présente sans juger à l’aune de [s]a propre expérience, culture, vision du monde. » Face à ce monde où tout semble artificiel, trop pimpant, et sachant qu’il ne pourra en quelques jours, en pénétrer l’esprit, il essaie de ne pas penser en touriste de voyages organisés : s’il s’y surprend, il corrige d’un point d’humour (« Tais-toi donc, va »), et entrelace ses impressions spontanées de commentaires formulés au retour. C’est là qu’on s’aperçoit que le voyage a changé l’homme, ou du moins son regard.

Retour au sommaire

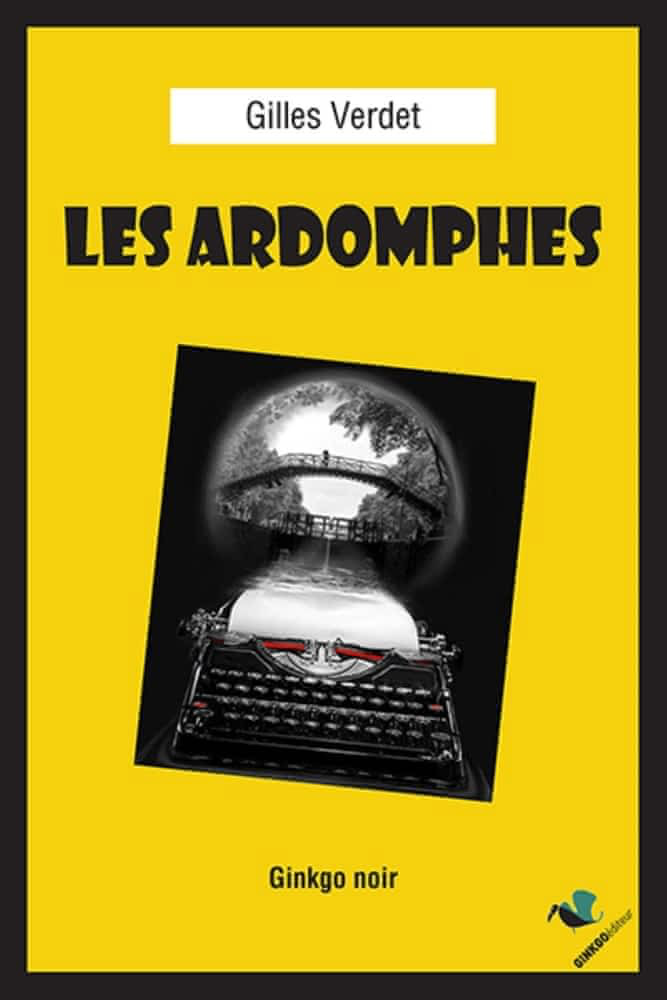

Gilles Verdet, Les Ardomphes, Ginkgo noir, 2020

« Le plaisir d’écrire et de dessiner est une jouissance archaïque. »

Archaïque, oui : non pas désuète, voire révolue, mais issue du fond des

âges, de nos pulsions primitives, comme la sexualité, la violence, la

dévoration, et c’est pour cela qu’il ne s’agit pas d’un simple plaisir

esthétique, mais une jouissance de tout l’être, une révolution de

l’organisme. Écrire se confond ici avec la vie : ne nous étonnons donc

pas de voir le sang et les larmes couler avec les mots, ou des amants

se livrer à un « bavardage manuel », à une « conversation à la paluche

». Quant au narrateur écrivain amateur, il a tout simplement « l’esprit

en érection littéraire » : « Je bandais des mots. »

La

sexualité devient donc une activité littéraire à part entière. Certes,

voilà des siècles que les grammairiens facétieux se délectent de

conjonctions et de copules, mais oseraient-ils user de leurs draps de

lits comme le narrateur ? « J’y griffonnais avec elle des feuillets

inédits, inventais des syntaxes originales. Elle me laissait

m’embarquer dans de longs phrasés de caresses, des excursions de

lècheries, des détours et des écarts digressifs. » La violence

elle-même est élevée au rang d’exercice de style : « une seconde gifle

a suivi, sur l’oreille jumelle, en répétition assumée, une redondance

syntaxique nécessaire. » Des combats secondaires se déclarent comme une

digression et l’on regarde l’adversaire « sans une virgule de

compassion. » « Tout est affaire de style », résume un personnage. Et Gilles Verdet n’en manque pas. Commençons donc par là, puisque c’est aussi la jouissance archaïque du lecteur. Jouissance d’un écrivain qui utilise le registre entier de la langue comme un pianiste maîtrisant ses sept octaves un quart. De l’adjectif précieux à l’argot des banlieues, de l’archaïsme au néologisme, aucun mot n’est exclu, pourvu qu’il parvienne à préciser une infime nuance de la pensée. Comme chez Breughel l’ancien, il n’y a pas deux ciels identiques dans les romans de Gilles Verdet. On y perçoit les mille nuances de la grisaille, le ciel en panade, la « serpillière à crasse qu’une divinité perfide et mal lunée essorait de temps à autre »... Et ses personnages à la sensualité gourmande inventent autant de nuances de baisers : le couple échangeur de salive, les plaisirs mandibulaires, le baiser à grande bouche… On ne répugne pas aux jeux de mots les plus saugrenus (un « jeune cador blotti entre les deux crados »). Seuls sont impitoyablement exilés dans les bas-fonds littéraires les clichés, stéréotypes et lieux communs. La jubilation linguistique de l’écrivain est communicative. Les atmosphères sont aquarellées au pinceau à un poil, comme cette évocation d’un hôtel où des clochards se sont abrités pour la nuit : « Me laissaient en gage des festons de particules volatiles, la poussière invisible de leur misère noire. On la suivait à la trace la petite puanteur de l’ordinaire, les vents du métro et des humeurs collantes du bas des murs, le parfum du bitume et de la pourriture des siècles. C’était du pas grand-chose, de l’impalpable, juste une mauvaise sensation, une reniflée éphémère facile à effacer. »

S’y joint, bien sûr, le plaisir du récit. Nous sommes dans un vrai roman noir, même s’il faut attendre (malicieusement ?) le dernier chapitre pour croiser notre premier meurtre. On y croise un clochard (malicieusement !) prénommé Richard, qui traficote avec un éboueur des objets récupérés dans la rue. Sauf que… lorsqu’il trouve une bouteille de Pétrus et une écharpe de soie, il ne peut se résoudre à s’en séparer. Le contraste émoustille une photographe publicitaire, ainsi qu’un ami veilleur de nuit professionnel et écrivain amateur, dont le récit séduit à son tour un producteur de feuilletons radiophoniques. Lequel se fait piéger par un photographe professionnel et maître chanteur amateur. Et tout ce petit monde se retrouve comme par hasard à l’hôtel des Ardennes — les fameuses « Ardomphes » du titre, empruntées à Rimbaud. Rocambolesque ? Attendez de voir comment ces aventures censées parallèles se croisent, s’entrelacent, s’emberlificotent pour finir par se fondre magiquement (et malicieusement…) en une intrigue unique et, en fin de compte, limpide ! On remarque assez vite que les récits sont construits en miroir : usage des italiques et des romains, reprise d’un mot final en début de la section suivante, petits rappels thématiques (l’écharpe de soie et de cachemire, un banc dans un parc)… La mise en abyme dérape vite vers un fourmillement kaléidoscopique qui nous étourdit (avouerai-je avoir, ce qui m’arrive rarement, dressé une liste des personnages et de leurs rapports ?). La scène la plus folle parvient à réunir la quasi-totalité des personnages dans un vertigineux récit à tiroirs : Catherine lit les textes que reçoit François par l’intermédiaire d’Esther, rédigés par l’anonyme narrateur, qui transcrit en fait le récit de Richard à JeanJean concernant sa balade avec Claire et Pierre-Yves… « La loghorrée était venue d’un coup, avait suffi qu’il pense à tout ça, qu’il visionne, qu’il ordonne ses pensées, la digue de retenue avait lâché, avec la puissance d’une écluse en rupture, d’un trop-plein à misère, d’une vague scélérate grossie de râles et d’anecdotes, vraies ou fausses. » Et pourtant, comme dans un kaléidoscope, la vision finale est d’une éclatante évidence. Il faut dire qu’elle se joue au couteau…

Et c’est alors qu’on se rend compte que les deux facettes du roman, l’écriture et l’intrigue, que les instituteurs nous apprenaient jadis à séparer nettement (le fond et la forme, ces deux mamelles de l’écriture dont on ne peut joindre les tétons), sont à l’image l’une de l’autre, elles aussi miroirs affrontés jusqu’au vertige. Le roman est tout entier celui du contraste. Le clochard et le château Pétrus, bien sûr, mais plus largement, et dans le moindre détail. Et c’est ce contraste qui fait naître le récit (du veilleur de nuit) ou la photo (la publicité de Claire pour le château Pétrus), comme les deux pôles opposés engendrent le flux électrique. « Le tapis-brosse de sa barbe naissante accrochait le satiné du foulard. L’épineux piquait le soyeux avec singularité comme deux éléments contre-nature mettent en valeur un concept, une idée, un paysage. Ou éveillent une curiosité nouvelle. » Sensation d’une écharpe de soie sur une joue mal rasée ? Oui, mais aussi un subtil art littéraire. Reprenez la phrase citée ci-dessus. Les éléments y vont par deux : visionne/ordonne ; digue/écluse ; trop-plein/vague ; scélérate/grossie ; râles/anecdotes ; vraies/fausses. Avec de subtiles oppositions : débordement d’une vague alors que les pensées s’ordonnent ; la digue et le trop-plein ; le vrai et le faux… La phrase elle-même est le frottement d’une barbe rêche sur la soie d’un foulard. « Tout est affaire de style », disait Richard le clochard…

Retour au sommaire

Voir aussi : La sieste des hippocampes, Voici le temps des assassins, Fausses routes, Nom de noms. Les passagers. L'arrangement. African Queens.