Sa collection, c’est bien le sujet de l’exposition. Des « trésors » ? Qu’il suffise de préciser qu’elle contenait les époux Arnolfini de Van Eyck et les Très riches œuvres du duc de Berry. Nous la connaissons essentiellement par trois inventaires, qui contiennent deux cents entrées et les signatures (entre autres !) de Van Eyck, Memling, Van des Weyden, Bosch, et bien sûr Van Orley, qui fut son peintre officiel. Tout cela arrivé par héritage, par dot, par cadeau et tout autant par mécénat. La plupart de ces œuvres ont été dispersées dans les plus grands musées du monde entier. Voilà incontestablement une excellente idée d’exposition, et le monastère de Brou, à qui furent léguées dix-sept de ces œuvres et où Marguerite est enterrée, est le lieu idéal pour l’organiser. Mais on ne déplace pas aussi facilement les époux Arnolfini ou les Très riches Heures… Les inventaires, d’ailleurs, malgré leur précision, permettent d’identifier des thèmes mais non des œuvres. Qu’à cela ne tienne : s’il y a relativement peu de grands noms dans l’exposition (mais quand même du Memling, du Petrus Christus, du Joos van Cleve, du Van Orley…), on se fournira parmi les copies d’atelier (de très bonne facture) ou les thèmes similaires. Cela entraîne une louable focalisation sur l’iconographie dans les cartels et le catalogue.

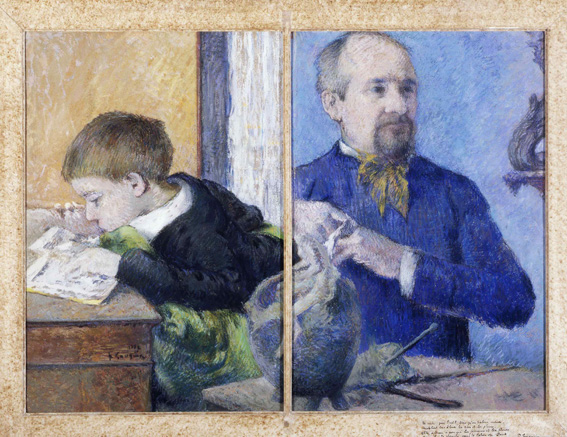

Les copies, d’ailleurs, étaient une pratique courante à une époque qui ne connaissait pas la photographie ni la lithographie. Réalisées par de grands peintres, par l’atelier de l’artiste ou par l’artiste lui-même, elles permettent de faire circuler les œuvres. Il reste ainsi sept portraits de Marguerite par Van Orley, sur les (au moins) onze pour lesquels on a trace d’un paiement ! Cela permettait de distribuer son portrait comme on envoie aujourd’hui un selfie à ses amis. Bien sûr, il fallait les moyens. Chaque portrait, d’ailleurs, différait par un détail (par exemple la position des mains) qui témoignait qu’il ne s’agissait pas d’une simple copie. Et comme on constitue aujourd’hui des albums de famille, Marguerite a collectionné les portraits : 117 pièces dans son inventaire, soit plus de la moitié ! L’occasion de voir en quoi le portrait flamand, peint de trois-quarts quand le portrait à l’italienne privilégie le profil à l’antique, a influencé jusqu’aujourd’hui le regard occidental.

L’éclectisme de cette collection (avec quand même une très nette prédominance des « primitifs flamands » qui donnent son titre à l’exposition) permet aussi de comparer les « modèles » (plutôt que les écoles) de l’époque. Les commissaires de l’exposition les analysent avec précision et clarté. Le « premier modèle bourguignon », qui connut la plus large diffusion, autour de Van Eyck, se distingue au premier coup d’œil du modèle italien, et pourtant, les soucis n’étaient pas si éloignés. Notamment le retour à l’antiquité — mais là où l’Italie, par exemple, empruntait des sujets ou le profil de médaille, l’école du nord empruntait l’hyper-naturalisme poussé jusqu’au trompe-l’œil qu’admirait Pline l’Ancien. Des deux côtés, il y a une rupture nette avec le gothique international. Le souci de précision dans le détail comme dans le rendu pousse les maîtres du nord à généraliser la peinture à l’huile, dont les couches superposées sur glacis permettent une plus grande luminosité et une parfaite méticulosité. Ils favorisent aussi les dégradés de couleurs, qui privilégient la perspective atmosphérique (atténuation progressive des couleurs dans le lointain) à la perspective géométrique italienne. Ici encore, un souci identique passe par des procédés différents.

La conscience d’une rupture, perceptible dans le « modèle habsbourgeois » qui se répand vers 1500, se traduit dans l’inventaire par la fréquence des adjectifs « vieux », « antique »… pour qualifier les œuvres… de la génération précédente. Une rupture qui se concrétise par la quête d’originalité dans les sujets ou leur traitement. Aux thèmes classiques mille fois répétés, les peintres préfèrent des compositions inédites, intrigantes — Bosch en fut le maître incontesté ! — et revendiquent pas leur signature leur spécificité. Les inventaires aussi le reconnaissent : s’ils classent les tableaux en fonction de leur qualité (« de bien bonne main »…), les maîtres identifiés échappent à cette hiérarchisation, leur nom étant un gage suffisant de qualité.

Si les chefs-d’œuvre ne s’écrasent pas dans l’exposition (et c’est tant mieux, on peut en profiter longuement), on en sort incontestablement enrichi.

Une Vierge à l’enfant endormi, thème rare, mais bien attesté par huit versions existantes. S’il n’est pas sûr que celle-ci soit celle des inventaires, on sait que Marguerite était très attachée à l’un de ces tableaux, peut-être parce qu’il lui rappelait la perte d’un nouveau-né. Le thème semble préfigurer la mort du Christ (illusoire, puisqu’il dort, donc la résurrection), les mains croisées de la Vierge formant la croix sur laquelle il repose. Une façon d’illustrer la « nouvelle naissance » de la Résurrection, comme si la croix était la « mère » du Christ endormi ?

| Du 8 mai au 26 août 2018 au Monastère Royal de Brou (Bourg-en-Bresse) |